マイナンバーカードが保険証に!「オンライン資格確認」がスタート

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」は、2021年10月20日から本格的に運用が始まりました。しかし、導入するメリットや費用が気になり、まだ導入できていない方も多いのではないでしょうか。導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

業務効率化&ミス防止につながるオンライン資格確認

厚生労働省が推進しているオンライン資格確認とは、どのような仕組みなのでしょうか。スタッフの業務効率化と、入力業務におけるミスを防止する効果が期待できる仕組みについて、基本から解説します。

資格確認とは

そもそも資格確認とは、病院やクリニック、薬局などの医療機関を利用した際に、訪れた患者様が加入している医療保険情報を確認する作業です。加入状況によって負担額が異なるため、患者様が加入している医療保険を確認します。

現在は健康保険証を受け取って、受付窓口で氏名や保険番号・記号などを確認しなければなりません。さらに、電子カルテに入力したり、スキャナーで健康保険証を読み取ったりする作業があるため、受付窓口の負担が大きい業務です。

保険証情報はスタッフが直接入力します。そのため入力の間違いや、期限切れの保険証に気づかずに請求してしまう過誤請求などのミスが生じてしまうこともあります。資格確認をしている間は患者様を待たせてしまうため、医療機関が混雑する一因となっていました。

このような資格確認における課題を解決するために、導入が進められている仕組みがオンライン資格確認です。

オンライン資格確認とは

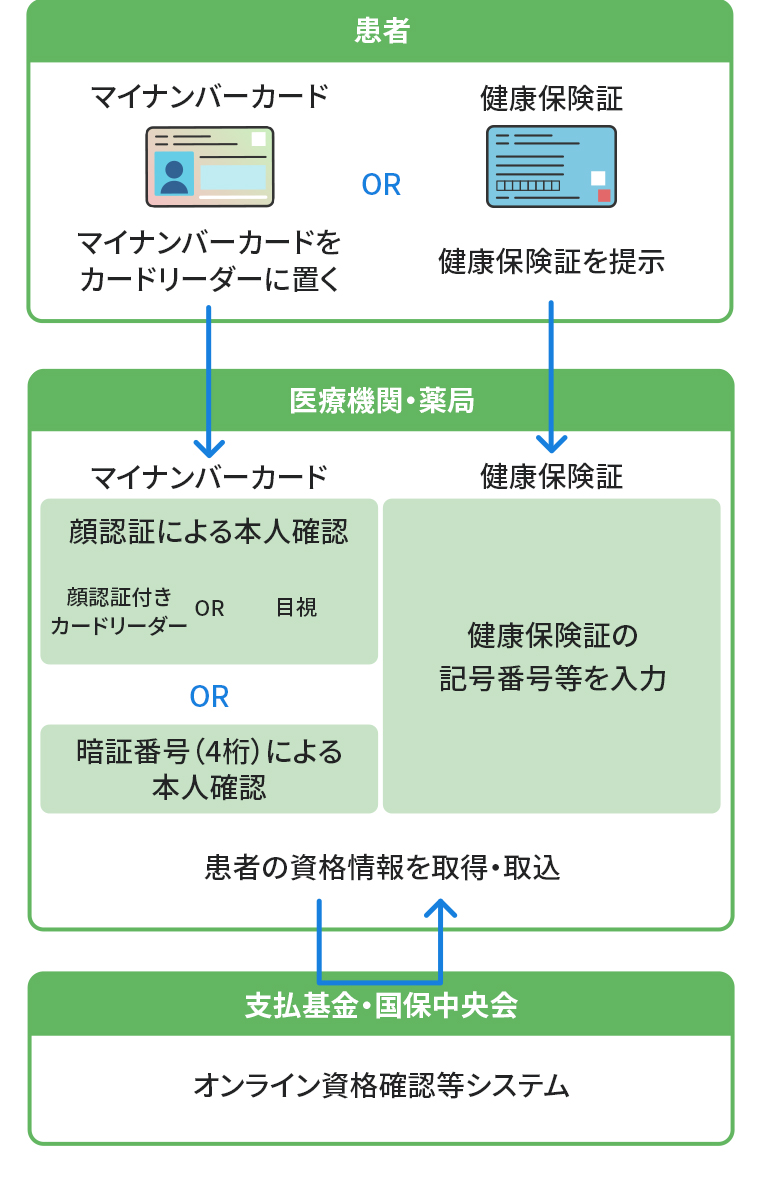

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるのがオンライン資格確認です。 2016年より交付が開始されたマイナンバーカードのICチップや健康保険証に記載されている記号番号などで資格確認ができます。

マイナンバーカードを利用する場合は、ICチップを専用のカードリーダーで読み取るだけで資格確認が完了。健康保険証の場合も必要最小限の情報を入力するだけで、資格確認ができます。

読み取られた保険情報は、ネットワークを介して支払基金・国保中央会のサーバーに送られ、すぐに資格確認ができます。ICチップの読み取りや最小限の入力だけでよいため、窓口業務の手間が少なくなります。

スタッフがただちに保険情報を確認できるため、過誤請求の改善につながると期待されています。

導入方法

オンライン資格確認の導入方法は、次の通りです。

①顔認証付きカードリーダー申し込み

②システムベンダーへ発注

③導入・運用準備

④補助金申請

導入方法の各項目について、詳しく解説します。

図1「オンライン資格確認の導入(マイナンバーカードの保険証利用)までの流れ」

①顔認証付きカードリーダー申し込み

オンライン資格確認の導入には、ポータルサイトでアカウントの登録が必要です。

登録が完了したら、ポータルサイト内に掲載されている顔認証付きカードリーダーを選びましょう。カードリーダーはいくつかの種類があり、形状や製品の特徴が異なります。

ポータルサイト内に製品紹介の動画があるので、それぞれの製品を確認できます。

②システムベンダーへ発注

顔認証付きカードリーダーの申し込みが完了したら、システムベンダーに見積もりと発注をおこないます。依頼する時には、導入を希望する時期や選んだ顔認証付きカードリーダーの製品名を伝えましょう。

発注後、実際に使用できるまでに期間がかかるため、導入時期から逆算してスケジュールを立てられると良いでしょう。

③導入・運用準備

オンライン資格確認の利用申請をおこなった後に、システムベンダーが機器を設置します。設置後に運用テストを行い、正常であれば利用が可能です。

実際に運用開始するまでに、受付窓口スタッフの業務内容の確認や、患者様への周知をするようにしましょう。

④補助金申請

オンライン資格確認の導入にあたって、補助金の利用が可能です。システムベンダーより補助金申請に必要な領収書などの書類を受け取っておきましょう。

「オンライン資格確認等事業完了報告書」を作成し、ポータルサイトで補助金申請をすることができます。

オンライン資格確認の導入には補助金が適用される

オンライン資格確認の導入には、顔認証付きカードリーダーやシステムベンダーへの発注など費用がかかります。

導入にかかる費用がネックとなって、なかなか導入に踏み切れていない方もいるのではないでしょうか。実はオンライン資格確認は、補助金を活用することで費用を抑えて導入できます。

オンライン資格確認の補助金の内容は、次の表のとおりです。

図2「オンライン資格確認に関する補助金」病院

| 顔認証付きカードリーダー提供台数 | 3台まで無償提供 | ||

| その他の費用の補助内容 | 1台導入する場合 | 2台導入する場合 | 3台導入する場合 |

| 105万円を上限に補助 ※事業額の210.1万円を上限に、その1/2を補助 | 100.1万円を上限に補助 ※事業額の200.2万円を上限に、その1/2を補助 | 95.1万円を上限に補助 ※事業額の190.3万円を上限に、その1/2を補助 | |

大型チェーン薬局 (グループで処方せんの受付が月4万回以上の薬局)

| 顔認証付きカードリーダー提供台数 | 1台無償提供 |

| その他の費用の補助内容 | 21.4万円を上限に補助 ※事業額の42.9万円を上限に、その1/2を補助 |

診療所・薬局 (大型チェーン薬局以外)

| 顔認証付きカードリーダー提供台数 | 1台無償提供 |

| その他の費用の補助内容 | 32.1万円を上限に補助 ※事業額の42.9万円を上限に、その3/4を補助 |

顔認証付きカードリーダー以外のその他費用の補助内容については、次にあげる費用が該当します。

- マイナンバーカードの読み取り・資格確認などのソフトウェア・機器の導入

- ネットワーク環境の整備

- レセプトコンピュータ、電子カルテシステムなどの既存システムの改修

顔認証付きカードリーダーは、病院では3台まで、診療所・薬局では1台まで無償で提供され、その他費用も上限まで半額または3/4補助されます。

補助金を活用すれば、費用を抑えてオンライン資格確認を始めることができます。

導入による医療機関のメリット・デメリット

オンライン資格確認を導入することで、医療機関にどのようなメリットや懸念点があるのでしょうか。詳しく解説します。

導入による医療機関のメリット

オンライン資格確認の導入による医療機関のメリットは、次のとおりです。

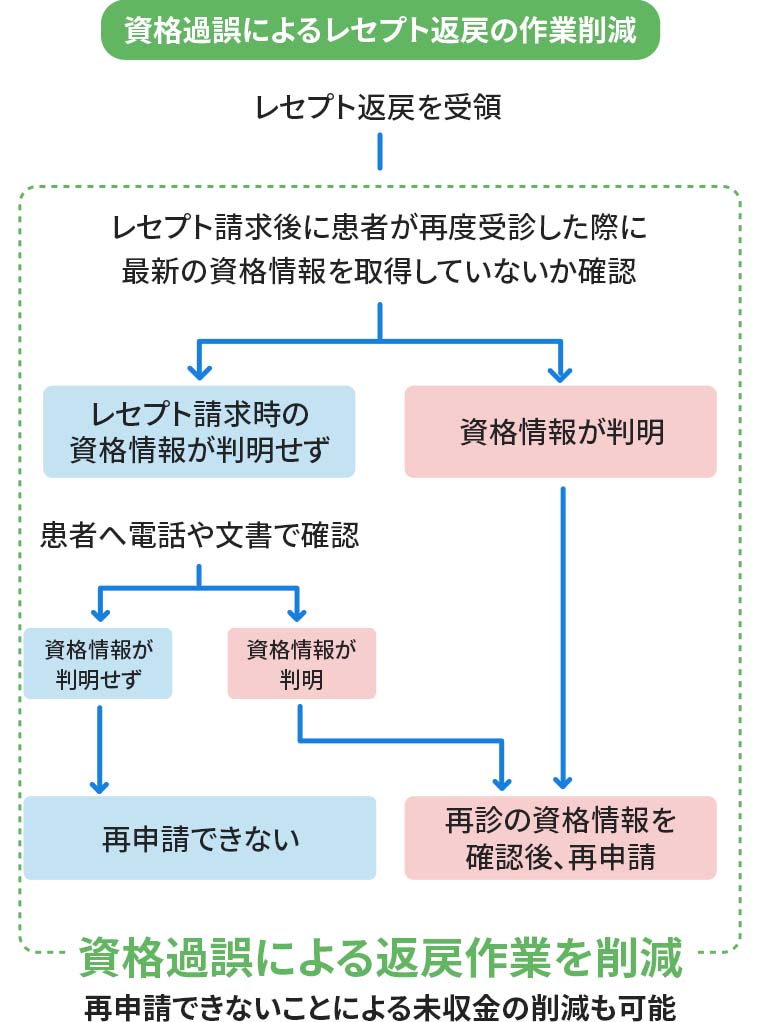

- 資格過誤によるレセプト返戻作業の削減

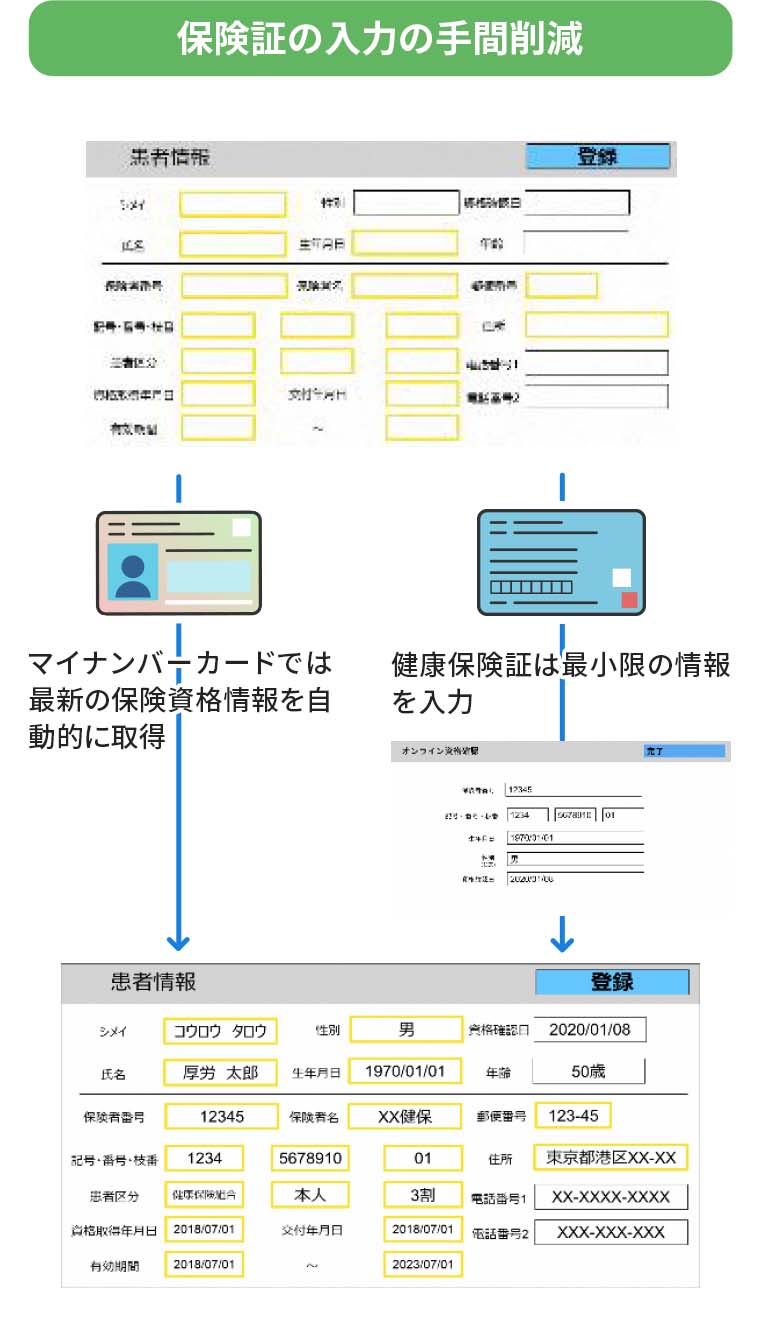

- 保険証の入力の手間削減

- 窓口の混雑緩和

- 薬剤情報や特定健診など情報の閲覧

オンライン資格確認で医療保険情報を確認するには、マイナンバーカードのICチップを読み取るか、健康保険証の必要最小限の項目を入力するだけ。

保険証入力の手間が大幅に減るため、入力ミスなどによるレセプトの返戻作業が少なくなり、窓口の業務負荷も減るでしょう。さらに、窓口の混雑が緩和される効果も期待できます。

ほかにも、患者様の同意を得ることで、薬剤情報や特定健診など情報の閲覧が可能です。過去の情報がわかるようになり、より質の高い医療を提供できるようになるでしょう。

また、災害時にも薬剤情報などを確認できるため、万が一の事態にも迅速に適切な検査や治療を提供できます。

図3「オンライン資格確認導入のメリット」

導入による医療機関のデメリット

オンライン資格確認の導入による医療機関のメリットは、次のような点があります。

- 初期費用・維持費がかかる

- 導入に手間がかかる

- 新システム対応の手間がかかる

オンライン資格確認を導入するにあたって、顔認証付きカードリーダーや資格確認端末、ネットワーク関連機器などの導入費用が必要です。また、メンテナンスや修理といった維持費は、実費で負担しなければなりません。

導入費には補助金が使えますが、メンテナンスなどにかかる維持費は補助金の対象外であることに注意しましょう。

また、導入にはポータルサイトでの登録やシステムベンダーへの発注などの手間がかかります。しかし導入してしまえば、資格確認の手間を省くことが可能です。

さらに、新システムを導入すれば、対応するスタッフの教育や患者様への周知などが必要です。スムーズに運用を始められるように、運用が開始される前から対応しておきましょう。

2021年10月20日から本格運用スタート!

オンライン資格確認は、2021年10月20日から本格運用が始まりました。しかし、本来は2021年3月から運用が始まる予定でした。

ここでは、運用予定が遅れた理由とオンライン資格確認の導入を促進する「集中導入期間」について解説します。

2021年3月からの運用予定が延期に

もともとの予定では、オンライン資格確認は2021年3月から運用される予定でした。しかし、保険者(健康保険の運営者)が管理・登録している情報の正確性などに課題があったため、本格運用が延期されました。具体的には、保険者が登録している個人番号が誤っている保険証の情報が未登録だったなどの不備がありました。

また、医療機関の導入準備が想定より進んでいなかったことも原因でした。これらの課題が解消され、国民が安心して制度を利用できる環境が整ったとして、国は改めて2021年10月から本格運用する方針を示しました。

7月上旬から9月末までは「集中導入期間」

10月の運用開始を控え、各地の医療機関で準備が進んでいます。厚生労働省によると、2021年6月時点で、全医療機関・薬局の57%にあたる約13万施設が、顔認証付きカードリーダーの申し込みを終了。そのうち8割の施設でカードリーダの導入が完了する予定です。

まだオンライン資格確認の環境を整えられていない施設での導入を促進するため、国は7月上旬から9月末までを「集中導入期間」と位置づけています。集中導入期間では、コールセンターを設置して準備作業のサポートをおこないます。

オンライン資格確認で利用できるマイナンバーカードの申請受付数、交付数も増加しています。疑問や不明な点があった時にサポートしている体制があるため、導入を検討している方は、この期間に準備をするとよいでしょう。

オンライン資格確認の今後の展望

オンライン資格確認は、資格確認を簡単にするだけでなく、今後のデータヘルスの基盤となっていきます。オンライン資格確認が今後、どのような機能が拡大されていくのか、詳しく見ていきましょう。

対象となる情報の拡大

オンライン資格確認で確認できるのは、薬剤情報・特定健診などの情報です。今後は対象となる情報を拡大していく予定です。2022年の夏をめどに、手術や移植、透析、医療機関名といった項目が、追加で確認できる対象となる予定です。

医療機関が確認できる情報が増えることでよりスムーズな医療提供が可能となるでしょう。

電子処方せんの仕組みの構築

オンライン資格確認の機能拡大により、電子処方せんの仕組みが構築される予定です。電子処方せんが実現することで、紙の受け渡しが不要になります。

また、リアルタイムで患者様に薬剤情報が共有されるため、重複して投薬してしまうリスクの回避につながるでしょう。

電子処方せんの仕組みの構築は、2023年1月を予定しています。

補助金を利用してオンライン資格確認を導入しましょう

今回は、2021年10月から運用が始まったオンライン資格確認について解説しました。

オンライン資格確認は、現在の資格確認の課題を解決する以外にも、今後のデータヘルスを促進する重要な基盤になります。導入や維持に関するコストや導入の手間などはありますが、導入するメリットも大きいのではないでしょうか。

導入の際には補助金を利用することで、費用を抑えられます。オンライン資格確認の導入を検討している方は、補助金を活用して導入しましょう。

【参照】

第142回社会保障審議会医療保険部会「オンライン資格確認等システムについて」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000759485.pdf

厚生労働省「健康保険証の資格確認がオンラインで可能となります【医療機関・薬局の方々へ】」

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000663427.pdf

総務省「マイナンバーカード」

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html