就労継続支援B型を開業するには?成功への道筋を徹底解説

障がいのある方々の「働きたい」を支援し、社会参加を促進する就労継続支援B型事業所。

社会貢献性の高いこの事業は、今後も需要が見込まれる有望な分野です。しかし、開業には複雑な準備と手続きが必要です。

その複雑な手続きや必要な要件、そして利用者確保の課題に直面し、なかなか最初の一歩を踏み出せないでいる方もいるのでないでしょうか?

この記事では、就労継続支援B型の基本概要から、開業に不可欠な4つの指定基準(法人格、人員、設備、運営)の詳細や、必要な費用、安定した利用者確保のための戦略、そして開業までの具体的な流れを網羅的に解説しています。開業に向けての道のりを、一緒に見ていきましょう。

- 業界に精通したコンシェルジュが希望に合うサービス・業者を厳選してご案内します

- ご利用は完全無料!

目次

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型は、障がいのある方々が社会と繋がり、自立した生活を送るための重要な福祉サービスです。開業を検討するにあたり、まずはその基本的な枠組みを深く理解することが不可欠です。

就労継続支援B型の概要と目的

就労継続支援B型は、「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスの一つです。障がいや難病が原因で一般企業での雇用契約に基づく就労が困難な方を対象としています。その主な目的は、利用者に就労の機会を提供しつつ、就労に必要な知識やスキルを向上させるための訓練を提供することにあります。

単に働く場所を提供するだけでなく、自立した生活を支え、将来的に就労継続支援A型や一般就労への移行も目標としています。20歳から障がい年金の受給は可能ですが、それだけで生活を送ることは難しいため、就労継続支援B型は障がいのある方々が生きていく上で欠かせないサービスと言えるでしょう。

就労継続支援B型の就労継続支援A型との違い

就労継続支援事業にはA型とB型の2種類があり、両者の最大の違いは「雇用契約の有無」と「賃金の種類」にあります。

就労継続支援A型

利用者と雇用契約を結び、地域の最低賃金以上の給与を支払います。一般就労に近い形態で、一般就労を目指す方が主な対象です。最低定員は10人とされています。

就労継続支援B型

利用者と雇用契約を結ばずに就労の機会を提供し、その対価として工賃を支払います。最低賃金を保証する義務はなく、多くの場合、最低賃金以下の工賃が支払われます。A型や一般就労への移行を目指す方が対象となります。最低定員は20人です。

この賃金や雇用形態の違いが、A型とB型を大きく区別する点です。

就労継続支援B型の利用対象者

就労継続支援B型の一般的な利用対象者は、通常の企業への就労が困難な方、または雇用契約に基づいた就労が困難な方です。具体的な利用対象者は以下の通りです。

| ① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者 ② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者 ③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者 ④ 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者 |

就労継続支援B型の生産活動内容

就労継続支援B型事業所では、雇用契約に基づく労働が困難な方を対象としているため、比較的簡易的な業務が多く提供されます。提供される生産活動の内容は事業所によって多岐にわたります。 例えば、以下のような作業が挙げられます。

- 施設の清掃やハウスクリーニング

- 袋詰め、ラベル貼りなどの内職系作業

- パンやお菓子などの製造

- ミシン作業・手工業

- 農作業

- 工場・倉庫などでの軽作業

- パソコンを使った簡単なデータ入力

利用者の特性や障がいの程度、集中力の持続時間などに応じて、複数の作業を用意することが望ましいとされています。独自のアイデア次第で、全く新しいスタイルの作業所を立ち上げることも可能です。

工賃の仕組みと重要性

就労継続支援B型では、生産活動で得た事業収入から必要な経費を引いた金額を、利用者へ「工賃」として支給します。この工賃は、事業所の利益として残すことはできません。生産活動で得た利益は、原則としてすべて利用者へ支給する必要があります。

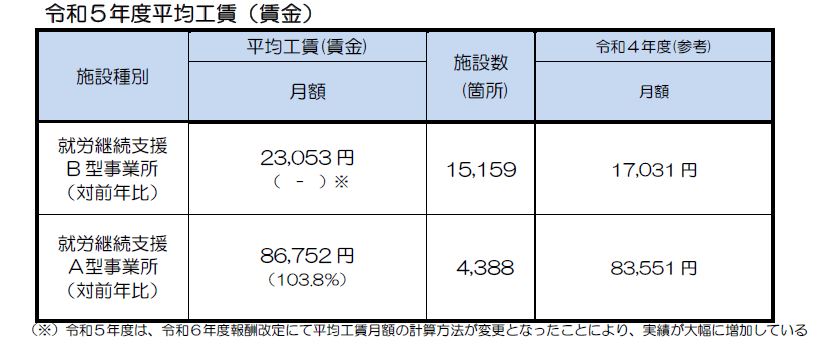

厚生労働省のデータによると、令和5年度における就労継続B型の全国平均工賃は月額17,031円となっています。時給換算にすると、200~300円程度です。これは雇用契約を結ばないため最低賃金保証の義務がなく、利用者が体調や精神面を優先しながら無理のないペースで働ける仕組みであるためと考えられます。しかし、工賃は障害者総合支援法の定めにより、月額3,000円を下回ってはならないとされています。

各自治体は工賃水準の向上に取り組んでおり、高工賃を支払う事業所を評価する報酬体系も導入されています。事業の安定運営や利用者の自立支援を促進するためには、最低でも月1万円以上の工賃を支払えるよう設定することが望ましいとされています。また、工賃の安定的な支払いを維持したり、将来的な設備投資に備えたりするため、工賃変動積立金や設備等整備積立金を積み立てることも条件付きで認められています。

就労継続支援B型事業所の需要と将来性

就労継続支援B型は、社会貢献性が高いだけでなく、今後も安定した需要が見込まれる事業分野です。

障がい者数の増加と福祉サービスの需要

厚生労働省が公表している資料によると、障がい者の総数は約1,165万人にのぼり、増加の一途をたどっています。これに伴い、障がいのある方々が社会に参加し、自立した生活を送るための福祉サービスの需要も高まっています。特に、一般企業での就労が困難な方々にとって、就労継続支援B型は社会参加の貴重な機会を提供するため、その役割の重要性は増しています。就労継続支援B型事業所の設置状況

厚生労働省の発表によれば、B型事業所の設置数は増加傾向にあるものの、令和4年時点では全国で13,828箇所に留まっています。障がい者数の増加と比べて、受け皿となる事業所の数はまだ十分とは言えず、今後も就労継続支援B型に対する大きな需要が見込まれる状況です。このことから、新規開業は社会貢献と同時に、事業としての安定性も期待できる分野であると言えるでしょう。

就労継続支援B型を開業するために満たすべき4つの指定基準

就労継続支援B型を新規で開設するには、国や自治体が定める厳格な「指定基準」を満たす必要があります。これらの基準を遵守しなければ、事業所の開設許可を得ることはできません。

- 法人格基準

- 人員基準

- 設備基準

- 運営基準

法人格基準の理解と選択

就労継続支援B型を新しく開設する場合、個人事業として行うことはできず、必ず法人格を取得しなければなりません。法人格には様々な種類がありますが、就労継続支援B型を開設するにあたっては、どの法人格でも問題ありません。主な法人格とその特徴は以下の通りです。

| 株式会社 |

|

|---|---|

| 合同会社 |

|

| 一般社団法人 |

|

| NPO法人(特定非営利活動法人) |

|

| 医療法人、社会福祉法人 |

|

法人格にはそれぞれ特徴やメリット・デメリットがあるため、必要な費用や期間などをよく比較し、最も適した種類を選ぶことが重要です。

定款の事業目的の注意点

就労継続支援B型事業所は、障がいのある方のサポートを行うための事業所であるため、必要な知識や経験を持つスタッフを一定数、正しく配置しなければなりません。人員基準は以下の通りです。

人員基準の詳細と配置要件

就労継続支援B型事業所は、障がいのある方のサポートを行うための事業所であるため、必要な知識や経験を持つスタッフを一定数、正しく配置しなければなりません。人員基準は以下の通りです。

| 管理者 |

|

|---|---|

| サービス管理責任者(サビ管) |

|

| 職業指導員 |

|

| 生活支援員 |

|

職業指導員と生活支援員の配置人数は、「前年度の平均利用者数を10で割った数以上(利用者数÷10)」が必要とされています。ただし、利用者と職員の割合を「7.5:1」または「6:1」とすることで、より高い報酬区分が適用されるため、多くの事業所で基準を上回る人数を配置しています。職業指導員と生活支援員のうち、1名以上は常勤である必要があります。

常勤換算の考え方

「常勤」とは、就業規則などで定められた所定労働時間(例: 40時間/週)で働く方を指します。非常勤職員でも、その労働時間が常勤職員の何人分に相当するかを計算する「常勤換算」が認められています。例えば、常勤職員1名分の労働時間を2名の非常勤職員(それぞれ週20時間労働)で満たすことが可能です。

設備基準の要件と物件選びの注意点

就労継続支援B型の新規開設では、人員だけでなく建物の設備基準も満たさなければなりません。物件選びの前に必要な設備を事前に把握しておくことが重要です。

| 訓練・作業室 | 訓練や作業に支障がない広さ(利用者1人あたり2平方メートル以上が目安、自治体によっては3.0㎡や3.3㎡以上の場合も)を確保し、必要な機械器具を備える。傾斜や段差がなく、安全に作業できる広さが必要です。 |

|---|---|

| 相談室 | プライバシー保護のため、部屋の一角に設置する場合は間仕切りなどを設置する。高さのないパーテーションや半透明のカーテンはプライバシーが守られないため、基本的にNGです。完全な個室を求める自治体もあります。 |

| 多目的室 | 常に利用する部屋ではないため、相談室との併用も可能です(支援に支障がなければ)。 |

| トイレ・洗面所 | 衛生面に配慮し、利用者の特性に合わせた作りとする。洗面所とトイレは独立させ、基本的に兼用は不可。車椅子利用者を受け入れる場合は、手すりの設置や段差解消なども必須です。 |

| 事務室 | 業務遂行のためのスペースを十分に確保し、必要な備品を備える。鍵付き書庫なども求められる場合があります。 |

消防法・建築基準法の適合

就労継続支援B型で使用する建物は、建築基準法、都市計画法、消防法などの関連法規に適合している必要があります。物件選びの際にこれらの法規を満たしているか確認を怠ると、後から莫大な改築費用が発生したり、最悪の場合、事業所として使用できない事態に陥る可能性があります。

| 消防法 | 建物の使用用途に応じて消防設備の配置が義務付けられており、通常の事務所よりも厳しい基準が設けられることが多いです。事前に管轄の消防署に確認し、必要な設備や工事の有無を確認することが不可欠です。 |

|---|---|

| 建築基準法 | 物件の用途(例: 住宅から事業用への変更)や床面積(100㎡以上の場合)によっては、「用途変更確認申請」が必要となる場合があります。既存物件を使用する場合は「検査済証」の確認が重要です。 |

運営基準と運営規程の作成

就労継続支援B型を運営するにあたっては、上記の人員・設備基準の他に、様々な「運営基準」が定められています。これらの基準は、提供すべきサービスの内容や利用者への説明事項、書類の掲示・記録・保管方法などを定めたものです。 「運営規程」として、以下の項目について事前に自治体に確認し、定めておく必要があります。

- 事業目的・運営方針

- 事業所に配属となる職員の職種・人数・職務内容

- 営業日・営業時間

- 事業所の利用定員

- サービスを利用するにあたっての注意事項

- 災害が起きた際の対策・緊急時における対策案

- 事業実施の地域

- 虐待防止のための措置に関する事項

- その他運営に関する重要事項

これらの規定を必ず守り、問題なく運営をスタートできるよう徹底した準備が求められます。

就労継続支援B型事業所の開設にかかる費用

就労継続支援B型の新規開設には、まとまった資金が必要です。一般的に、イニシャルコスト(初期費用)は約300万円〜1,000万円、ランニングコスト(運転資金)は月に約100万円〜200万円が必要と言われています。

イニシャルコスト(初期費用)の内訳

イニシャルコストとして必ず必要となる主な費用は以下の通りです。

| 法人格取得のための費用 | 約10万円〜25万円。株式会社の場合は、定款認証手数料や登録免許税などを含め約24.2万円〜30万円かかる場合があります。 |

|---|---|

| 物件の賃貸費用 | 約100万円〜300万円。敷金・礼金、仲介手数料、前家賃などが含まれます。 |

| 必要な事務用品の準備 | 約30万円〜60万円。PC、プリンター、机、椅子など。 |

| 消防設備の設置 | 約15万円〜100万円。消火器のみなら約15万円程度ですが、自動火災報知機の設置が必要な場合は100万円以上かかることもあります。 |

| 利用者の就労に必要な備品 | 約40万円〜60万円。作業内容に応じた工具、機械、材料費など。 |

| 送迎用車両 | 1台あたり約40万円〜100万円。送迎サービスを導入する場合に必要となります。 |

事業所を開設するエリアや施設の規模、導入する設備によって金額は大きく異なります。まずは何を優先すべきかを明確にし、無駄なコストをかけない工夫が求められます。

ランニングコスト(運転資金)の内訳と確保の重要性

ランニングコストは、利用者の有無にかかわらず、新規開設後も毎月必ず発生する費用です。継続して運営していくためには、この運転資金をしっかりと把握しておく必要があります。主なランニングコストの内訳は以下の通りです。

| 家賃 | 約10万円〜(施設の場所・規模による)。 |

|---|---|

| 人件費 | 約100万円〜(ランニングコストの大部分を占める)。人員基準を遵守する必要があるため、スタッフを削って人件費を安くすることはできません。 |

| 必要な事務用品の準備 | 約2万円〜。 |

| 光熱費 | 約30万円〜。消耗品費、通信費、教材費など。 |

就労継続支援B型事業所への訓練等給付費は、サービス提供の翌々月に支払われる仕組みになっています。そのため、開業してから最低でも2ヶ月間は赤字が続くことを想定し、3ヶ月から6ヶ月分の運転資金を用意しておくことが望ましいとされています。利用者の集客が難航した場合のことも考慮し、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。

利用者を安定的に確保するための戦略

就労継続支援B型事業所の経営を安定させるためには、利用者の人数や利用日数によって国からの給付金が決まるため、集客と定着が非常に重要です。

利用者の課題・悩みを理解する

集客の第一歩として、サービスの利用者がどのような課題や悩みを抱えているかを深く理解することが大切です。ペルソナ(ターゲットとなる顧客の架空の人物像)を詳細に設定し、利用者の悩み(例:「働きやすい事業所を見つけたい」「スキルを磨きたい」)を特定することで、効果的な戦略を立てやすくなります。周辺の福祉事業所や地域の福祉窓口との連携も、利用者の課題感を把握し、事業所のコンセプトを決定する上で役立ちます。

業務の幅を増やす重要性

受け入れ可能な利用者を増やし、スキルアップに繋げるためにも、可能な範囲で業務の幅を広げておくことが望ましいです。業務の幅が広がることで、様々な障がい特性を持つ利用者に対応できるようになり、結果として多くの利用者が集まりやすくなります。また、請負・委託業務の選択肢も増え、他社からの依頼機会も増加します。

支援内容・体制の充実

支援内容や体制をより良いものに整えることは、集客に直結します。支援が充実していれば、利用者の定着率が向上するだけでなく、良い評判が口コミや関係機関からの推薦に繋がりやすくなります。日頃から支援内容・体制の改善に取り組むことが、長期的な利用者確保に繋がります。

関係機関との連携強化

利用者に事業所を紹介してもらうためにも、関係機関との信頼関係を築くことが非常に重要です。主な連携先としては、市役所やハローワークなどの行政機関、特別支援学校、精神科クリニック、社会福祉協議会、グループホームなどが挙げられます。事業所の特徴、支援内容、提供している仕事、受け入れ可能な障がい特性などを分かりやすくアピールすることで、紹介に繋がりやすくなります。

効果的な情報発信(チラシ、HP、SNS)

どんなに優れた事業所でも、利用者に認知されなければ集客は困難です。複合的な情報発信を通じて、事業所の存在を効果的にアピールしましょう。

パンフレット/チラシの作成

利用者が多く訪れる関係機関に置かせてもらうことで、目に留まりやすくなります。ターゲットに向けたキャッチコピー、興味を引く情報、行動を促す要素を分かりやすく記載することが重要です。

ホームページの運営

開業から可能な限り早い段階で公式HPを開設しましょう。事業所の特徴や雰囲気を伝える重要な情報源となり、「地域名+B型事業所」などのキーワードで検索上位表示を目指すことで、効率的な集客に繋がります。

SNSの活用

X(旧Twitter)、Instagram、LINEなどのSNSを活用し、シェアされやすい投稿を心がけることで、認知度を向上させることができます。ユーザーとの双方向のコミュニケーションを通じて、利用者の熱量を高め、推薦に繋げることも可能です。

就労継続支援B型事業所開業までの具体的な流れ

就労継続支援B型事業所の開業には、一般的に6ヶ月から1年ほどの期間がかかるため、早めに行動を開始することが重要です。計画的に準備を進めることで、スムーズな開業が実現できます。

事前相談と情報収集

物件の確保やスタッフの採用を先行させてしまうと、指定基準を満たさなかった場合に最初からやり直しになるリスクがあります。そのため、まずは管轄の自治体(指定権者)に相談に行くことが最優先です。自治体ごとに開業手順やローカルルールが異なる場合があるため、事前にウェブサイトなどで必要な書類や流れを情報収集し、電話で相談予約をしておくとスムーズです。

事業計画書の綿密な作成

事業計画書は、開業の目的、必要な資金、想定される収益などを記載する事業の羅針盤です。行政や金融機関は、この計画書を通じて無理のない経営が可能か、現実的な内容であるかを判断します。非現実的な計画では、開業が認められない可能性が高いだけでなく、仮に開業できたとしても経営が難航するリスクがあります。この段階で、法人の形態、生産活動の内容、資金調達の手段などを具体的に決定しましょう。

生産活動の準備と確保

事業計画書で定めた生産活動をすぐに開始できるよう、仕入先や委託先の確保を進めます。自社や知人の会社の人手不足解消のため、一部業務を就労継続支援B型事業所で請け負う準備をするのも有効です。フランチャイズ加盟やコンサルタント利用の場合、仕入れ先などを紹介してもらえることもあります。

法人設立手続き

就労継続支援B型を運営するには法人格が必須であるため、生産活動の準備が整い次第、法人設立を進めます。会社名の決定、定款作成、法務局への申請など、多岐にわたる対応が必要で、申請から受理までに1ヶ月近くかかることも珍しくありません。計画的に早く申請することが重要です。株式会社の設立手順は、必要書類の準備、必要事項の決定、定款作成、公証役場での認証、資本金の振込み、法務局での登記申請、登記完了後の手続き(印鑑カード取得、謄本・印鑑証明書取得)といった段階を踏みます。

資金調達の計画と実行

自己資金だけで初期費用と数ヶ月分の運転資金を賄える場合は不要ですが、多くの事業所は資金調達を行います。事業計画書で決めた手段(例: 金融機関からの融資)で資金調達を進めます。融資を受ける際には、報告した自己資金を必ず開業費用・運転資金として使用することが重要です。

スタッフの採用計画

開業までのスケジュールを考慮し、サービス利用者への支援を行うスタッフの採用を進めます。管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員といった必須の職種について、要件を満たす人材を確保する必要があります。特にサービス管理責任者の採用は難航する傾向があるため、有償の人材採用サービスも視野に入れると良いでしょう。

物件探索と法的要件の確認

展開する生産活動に適しており、かつ利用者の安全性を考慮した物件を探します。飲食店などの場合は立地も重要です。理想的な物件が見つかってもすぐに契約せず、消防法や建築基準法などの法的要件を満たしているかを十分に確認することが不可欠です。これらの確認を怠ると、高額な改修費用が発生したり、最悪の場合、物件の再選定が必要になる可能性があります。

申請書類の作成と提出

生産活動の準備や物件の取得が完了したら、指定権者への申請書類作成に入ります。指定申請書、役員名簿、運営規程、事業所の平面図・写真、スタッフの資格証明書など、提出書類は多岐にわたります。提出する写真は、備品が全て揃い、いつでも開業できる状態であることが求められます。申請から受理までに細かな修正や追加書類を求められることが多いため、一度で受理されることは稀だと考えて、複数回のやり取りを想定しておきましょう。指定日は毎月1日とされているケースが多いですが、自治体によって異なるため、事前にスケジュールを確認することが重要です。

実地確認と指定書の交付

申請書類提出後、自治体によっては、開業する就労継続支援B型事業所の物件へ担当者が実際に訪問し、実地確認を行う場合があります。ここでは、提出書類に記載された広さ、間取り、スタッフの確保状況などがチェックされます。書類と実態に相違がないか、虚偽の記載がないか厳しく審査されるため、正確な情報提供が求められます。実地確認で特に問題がなければ、就労継続支援B型事業所として指定書が交付され、開業が可能となります。

開業までの期間と計画性

指定書が交付されるまでの期間は、申請書類が受理されてから早くても2ヶ月程度とされています。例えば、10月1日に開業したい場合、逆算すると7月頃には法人設立を含めた準備を開始し、8〜9月頃には申請を受理してもらう必要があります。綿密なスケジュールを立て、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。

就労継続支援B型事業所で利益を増やすためのポイント

就労継続支援B型事業所を安定して運営し、より良い支援を提供するためには、適切な利益確保が不可欠です。

収益構造の理解(訓練等給付費と生産活動収入)

就労継続支援B型事業所の売上は、大きく以下の2種類に分類されます。

| 訓練等給付費(給付金) | サービス提供に対して国保連(国民健康保険団体連合会)を通じて国から支払われる報酬。 |

|---|---|

| 生産活動による収入(就労支援事業収入) | 生産活動(内職や製造販売など)によって顧客から得られる報酬。 |

この二つの収入源を正しく理解し、それぞれを適切に管理することが、利益を増やす上での出発点となります。

基本報酬の算定構造と加算・減算

訓練等給付費の金額は、基本報酬と加算で決まります。

| 基本報酬 | B型事業所では、利用者の人数や利用定員、職員配置の割合(利用者:職員=7.5:1または10:1)に応じて、1日あたりの単位数が決定されます。令和3年の報酬改定により、「平均工賃額に応じた報酬体系」と「利用者の就労や生産活動等への参加を一律に評価する報酬体系」の2つの報酬体系から選択する仕組みとなっています。工賃が高いほど基本報酬も高くなる「平均工賃月額に応じた報酬体系」が一般的です。 |

|---|---|

| 加算 | 一定の要件(例: ピアサポート、地域連携など)を満たせば、基本報酬に上乗せされる報酬です。加算を積極的に狙うことで、支援の充実と事業所の利益向上を図ることができます。 |

| 減算 | 一定の基準(例: 人員基準や設備基準の不適合)を満たさない場合に、基本報酬から差し引かれる報酬です。減算は経営に大きな影響を及ぼすため、基準を遵守し、適切な運営を行うことが重要です。 |

利用者の人数や利用日数も給付金の決定に大きく影響するため、できるだけ多くの利用者に、継続して利用してもらうことが、安定した収益に繋がります。

生産活動による収入と工賃の設定

生産活動による収入は「就労支援事業収入」と呼ばれ、国からの給付金とは別に管理する必要があります。この収入から経費を引いた利益は、原則としてすべて利用者への工賃として支払うルールとなっており、事業所の利益として残すことはできません。

ただし、例外として、工賃水準を下回る場合や生産活動に関する設備を導入する場合に限り、工賃変動積立金や設備等整備積立金として余剰金を積み立てることが認められています。工賃は、生産活動収入から経費を引いた額として計算され、最低月額3,000円を下回ってはならないと定められています。事業所の運営安定化や利用者の自立促進のためには、月1万円以上を目指すことが推奨されます。生産活動の売上が工賃支払い額を下回り続ける場合、減算や指導、最終的には指定取り消しの対象となる可能性があるため、注意が必要です。

生産活動の獲得方法

利用者の工賃を賄う生産活動を安定的に確保する方法は、主に以下の3種類があります

| 請負・委託業務の受注 | 他社からデータ入力、チラシのポスティング、清掃、農作業などの業務を受注する方法です。 |

|---|---|

| 独自の事業運営 | 自社で独自の事業を立ち上げ、就労継続支援B型事業所の生産活動を確保する方法です。飲食店、農業など様々な選択肢がありますが、利用者の特性と地域の需要のバランスを考慮した市場調査が不可欠です。需要があっても利用者に適さなければ事業所離れに繋がり、利用者に適していても需要がなければ利益を生み出せません。 |

| 既存事業の作業委託 | 自分の会社や知人が経営している会社の事業の一部を就労継続支援B型事業所に委託し、生産活動の売上を確保する方法です。これにより、生産活動の幅を広げつつ、売上を安定させることができます。ただし、生産活動の実態と報酬が異なる場合は、行政から注意を受ける可能性があるため、正しく報告する必要があります。 |

主な支出項目

就労継続支援B型事業所の主な支出項目は以下の通りです。

障害福祉サービスの報酬の主な支出

- 事業所職員の人件費

- 事業所のテナント料(家賃)

- 水道光熱費

- 通信費

- 消耗品費

- 教材費

生産活動の収入の主な支出

- サービス利用者に支払う工賃

- 生産活動で発生する経費

特に、利用者に支払う工賃は国からの報酬ではなく、生産活動の利益から支払う必要がある点に注意が必要です。生産活動の売上が工賃を下回り続けると、減算や指導の対象となる可能性があります。

開業に関するよくある質問と解決策

就労継続支援B型の開業に関して、多くの人が抱く疑問とその解決策をまとめました。

開業に資格は必要か??

就労継続支援B型の新規開設において、事業所のオーナー(経営者)自身に特別な資格は不要です。重要なのは、本記事で解説した「人員基準」を満たすための適切な知識や経験を持つスタッフ(管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員など)を配置することです。もちろん、障がいに対する知識や経験があることは望ましいですが、資格がなくても基準を満たし、申請が受理されれば、無資格でも開業は可能です。

利用者確保の難しさへの対策は?

「新しく事業所を開設したのに利用者が集まらない」という悩みは少なくありません。開設しただけで何の対策も行わなければ利用者を集めることは困難です。前述の「利用者を安定的に確保するための戦略」セクション(5章)で詳述したように、知名度を高め、事業所の存在を認知してもらうための効果的な集客活動が不可欠です。具体的には、パンフレットやホームページの作成、Googleマイビジネスの登録、SNS活用、異なる事業の立ち上げ、他の事業所や関係機関への声かけ、広告掲載などが挙げられます。

障がい手帳がなくても利用可能か?

はい、障がい者手帳を持たない方であっても、医師からの診断によって就労継続支援B型の利用が可能になるケースがあります。利用対象者として、「通常の企業への就労ができない方、もしくは雇用契約に基づいた就労が困難となる方」が挙げられており、障がいの診断があることが重要です。

まとめ:就労継続支援B型開業を成功させるために

本記事では、就労継続支援B型を開業するために必要な要件や費用、そして具体的な流れについて詳細に解説しました。障がいのある方の自立を支援し、社会に貢献する就労継続支援B型は、今後も需要が高まる重要な福祉サービスです。

就労継続支援B型事業所の立ち上げには、「法人基準」「人員基準」「設備基準」「運営基準」という4つの指定基準を確実に満たすこと、そして初期費用と運転資金を考慮した明確な資金計画を立て、安定した運営ができるよう準備することが不可欠です。また、物件選び、スタッフの雇用、申請書類の準備など多岐にわたるタスクをこなす必要があり、指定書の交付までに早くても2ヶ月程度の期間がかかります。開業をスムーズに進めるためには、綿密なスケジュールを立て、計画的に行動することが成功への鍵となります。

開業を考えている方は、早いうちに障がい福祉ソフトについて調べておくことをおすすめします。障がい福祉ソフトについては、障害福祉ソフト23選を徹底比較|価格や、サービス種別のおすすめ等トで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。