AIが就労継続支援A・B型の書類業務を95%削減!AURA就労支援とは?

就労移行支援や就労継続支援(A・B型)の現場では、個別支援計画書や面談記録など多くの書類作成作業が発生します。「もっと利用者さんの支援に時間を割きたい」と感じる職員の方も多いのではないでしょうか。

「福祉AI AURA就労支援」は、そんな現場の悩みを解決するために生まれた就労支援専門の業務支援クラウドです。。面談の会話をAIが聞き取り、書類の草案まで自動で作成するため、書類業務の時間を最大95%も短縮できます。これ一つで記録・書類作成機能から、国保連請求まで一気通貫で完結できます。AURA就労支援がどのように職員の負担を減らし、支援の質を高めるのか。AURA就労支援の機能や特徴をわかりやすく紹介します。

記事の後半では代表の前川社長へのインタビュー記事を掲載しています。AIの専門集団がなぜ障害福祉業界に関わるようになったのかや、AURA就労支援の開発秘話を赤裸々に語ってもらいました!ぜひ最後までご覧ください。

>>>福祉AI「AURA就労支援」の前川社長へのインタビューはこちら

目次

福祉AI AURA就労支援とは?

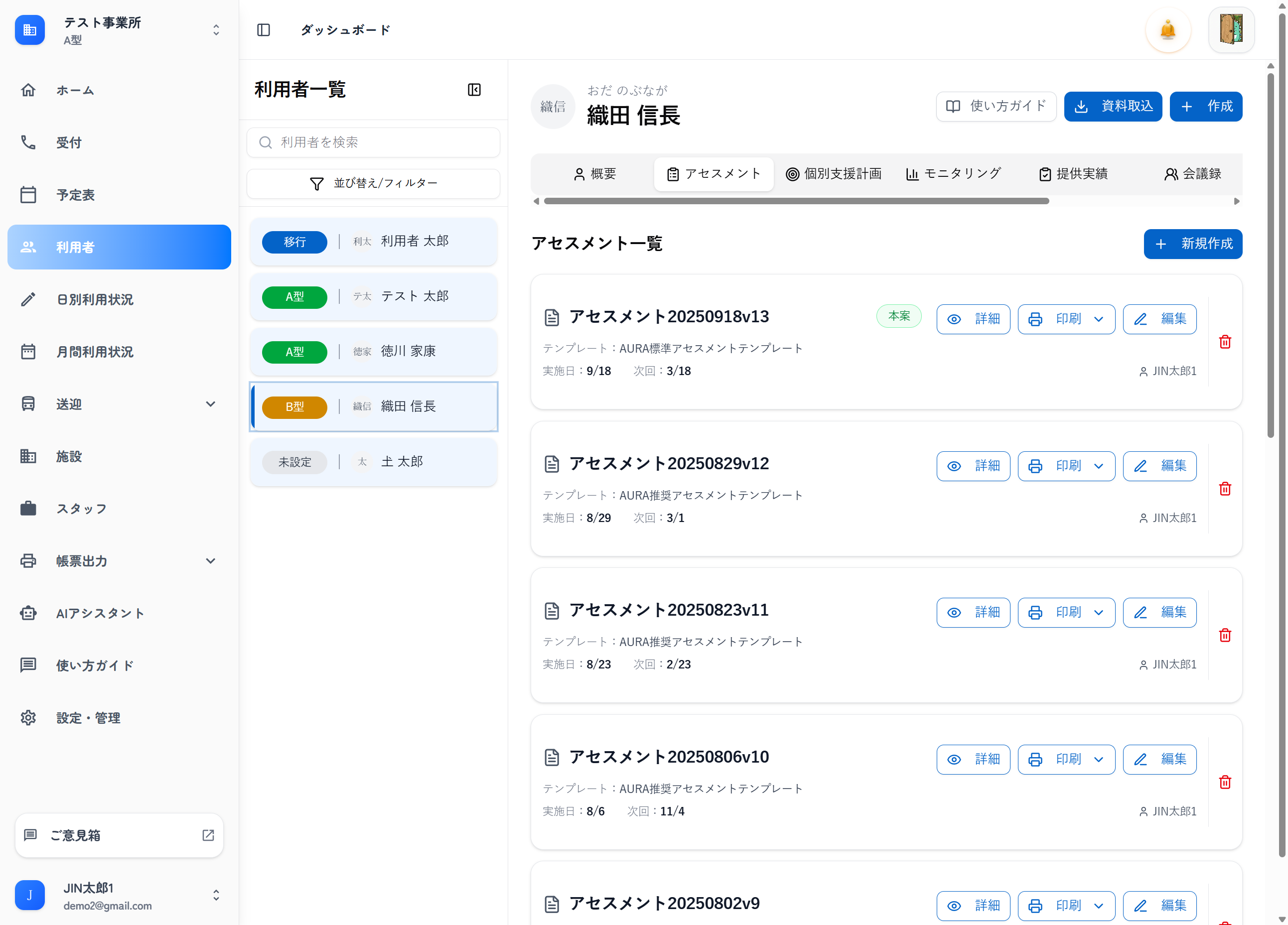

AURA就労支援は、就労移行支援や就労継続支援(A・B型)事業所向けに開発されたAIアシスタント型クラウドサービスです。記録・書類作成機能から、国保連請求まで、就労支援の現場で必要な機能がすべてそろっています。

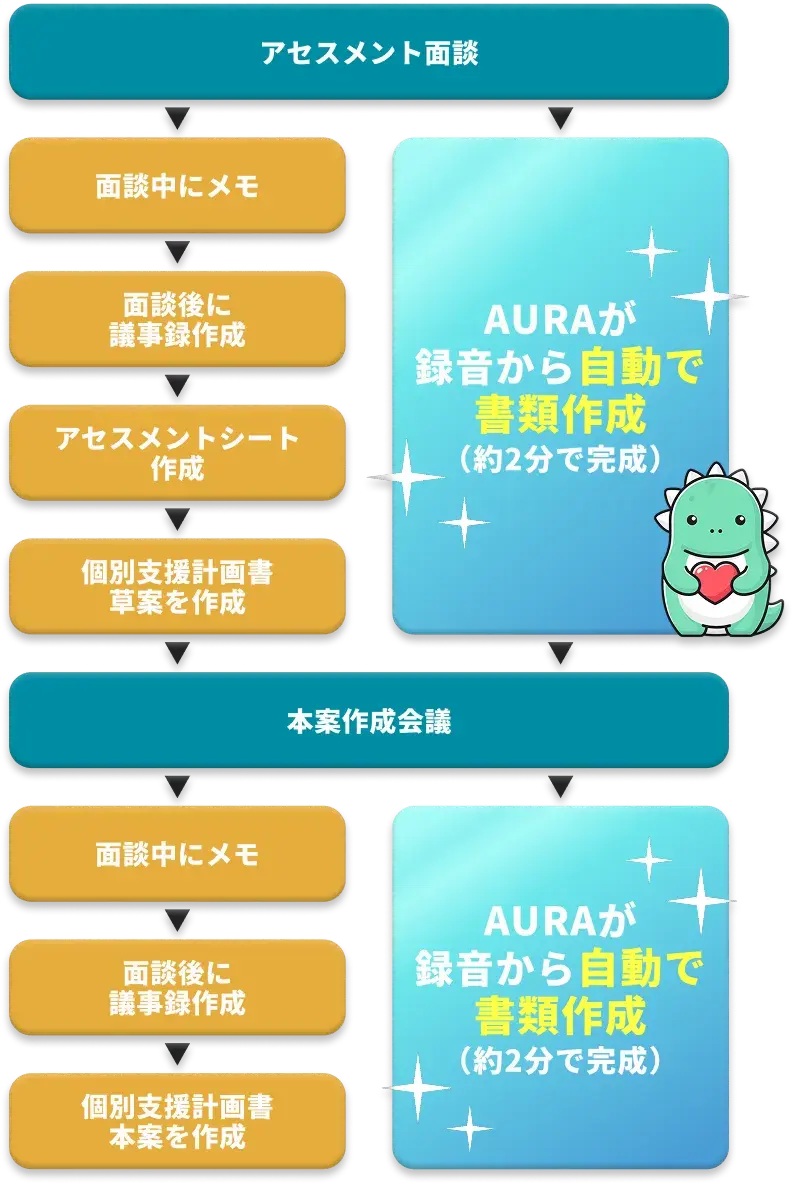

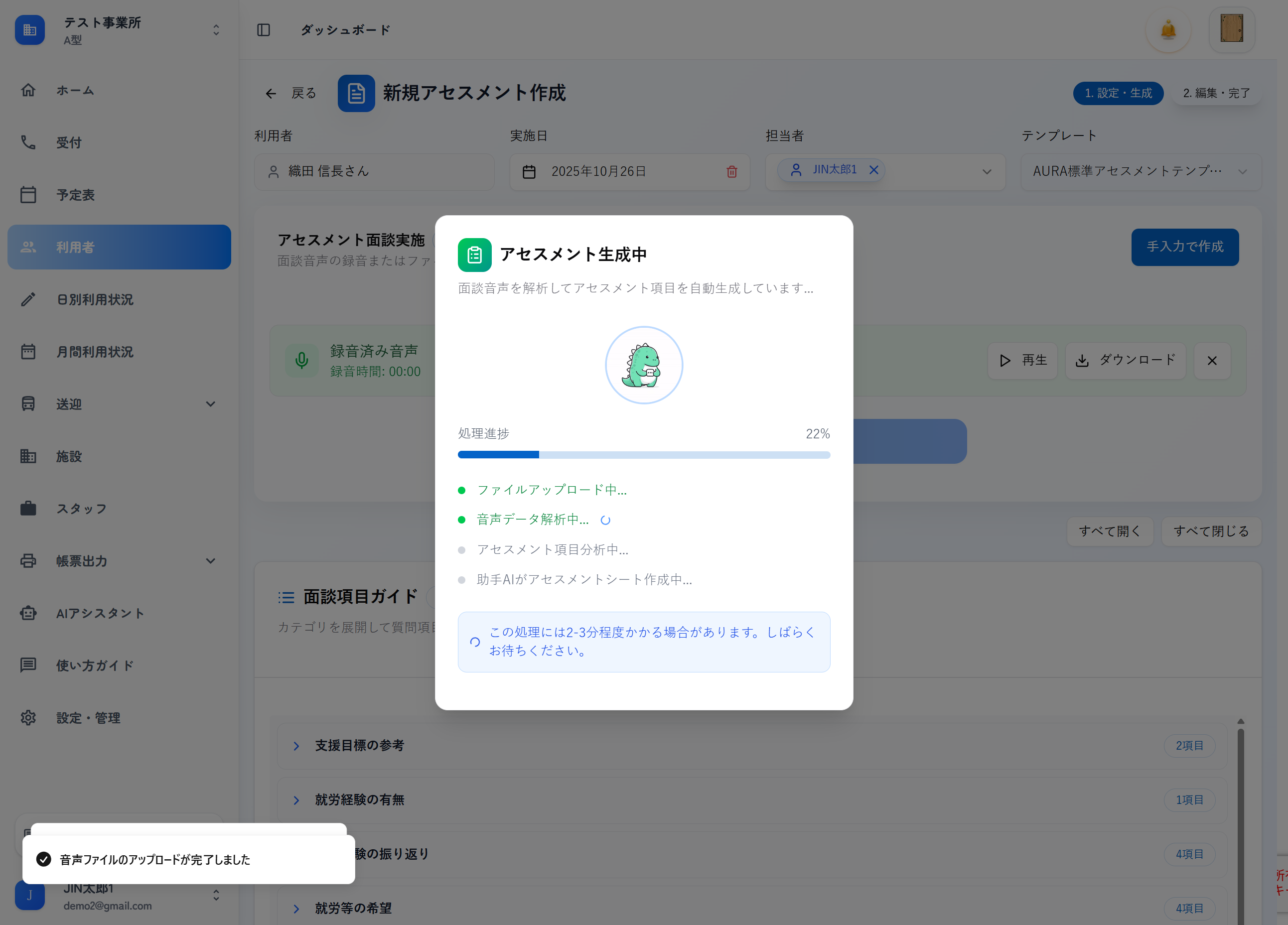

最大の特長は、AIが面談の会話を録音・分析し、個別支援計画書やモニタリング、面談記録などの書類の草案を自動で作成することです。これにより、職員の書類作成にかかる業務時間を最大95%削減できます。

| サービス名 | 福祉AI AURA就労支援 |

|---|---|

| 提供会社 | 株式会社Jin |

| 対応サービス種別 |

|

| 利用料金 | 初期費用0円~(限定キャンペーン中) ※通常:初期費用30万円 |

【書類作成時間を95%削減】AURA就労支援の導入効果

面談議事録や個別支援計画書といった事務書類の作成にかかっていた手入力の時間を95%以上短縮することが可能です。シンプルな操作でスムーズに作成できるため、業務の遅延を防げます。また、面談中にメモを取る手間がなくなることで、職員は利用者との対話により深く集中できるようになります。書類作成の効率化だけでなく、面談自体の質の向上にも貢献します。

必要な機能がオールインワン!AURA就労支援の機能を紹介

業務が分かれているほど、ツールが増え、管理も複雑になりがちです。AURA就労支援は、就労支援事業所の運営に必要な機能が一つに集約されたオールインワン仕様です。すべてが1つのソフトで完結することで、運営がシンプルになります。

AIによる個別支援計画書・モニタリングの作成支援機能をはじめ、利用者管理、国保連請求書類のワンクリック作成までを搭載。これにより、複数のツールを併用する手間や、Excelによる二重管理の悩みを解消します。現場の声を反映した機能が随時アップデートされ、法改正や報酬改定にも自動対応するため、一つのシステムで安心かつ効率的な施設運営を実現できます。

| 記録 |

|

|---|---|

| 管理 |

|

| 国保連請求 |

|

| 便利な機能 |

|

【インタビュー】株式会社Jinの前川社長にお話を伺いました!

株式会社Jinは、「テクノロジーで社会をもっとスムーズにする」というビジョンのもと、eスポーツ業界出身者を中心メンバーとして2022年に立ち上がった企業です。なぜ、異分野のエンジニア集団が障がい福祉領域のサービス開発に乗り出したのか?代表の前川社長に、AURA就労支援の開発秘話や今後の展望をお聞きしました。

妻のために作ったAIが福祉業界を変えるきっかけに

障害福祉業界に参入されたきっかけは何だったのでしょうか?

前川さん:元々のきっかけは、妻が公認会計士試験の勉強で苦労していたことです。AI開発のノウハウがあったので、「ゲーム感覚で学べる方法はないかな」と考えて、ZIRITSU(ジリツ)というAIサービスを妻向けに作ったんです。

その話を、eスポーツ協会の理事である知人に話してみたら、思いがけない反応がありました。彼は障がい福祉事業所を運営してるのですが、「就労支援の現場でこそ色々なスキルを学べる仕組みが必要なんだよ」と言われたのです。その話がきっかけで、ZIRITSUのAIサービスを提供し始めることになりました。

現場の熱意が後押ししたAURA開発秘話

ご家庭での経験が原点だったのですね!それが、どのようにAURA就労支援の開発に繋がったのですか?

前川さん:いざをAIでサポートするサービスを提供し始めたら、いろんな施設との接点が増えてきたんです。働く人たちの様子を見聞きしているうちに、現場のIT環境にすごく疑問を感じるようになりました。

「本当は介護用のソフトを使っている」

「記録と請求で別々のソフトを使っている」

「勤怠管理はまた別のソフト」

「AIの議事録はChatGPT」

といった具合に、ITは苦手なのに5〜6種類もサービスを使っていたのです。結局は手作業に戻ったり、「Excelが一番いい」とおっしゃる方もいて...。これはあまりにもったいない状況だと感じました。皆さん、人と話すのは得意ですが、書類作成を苦手に感じる方って多いんですね。

実際にサビ管(サービス管理責任者)さん10人ぐらいの書類作成を1週間調査させてもらったところ、書類作成が皆さんの大きな負担になっていることが分かりました。

具体的にどういうところが負担になっていたのですか?

前川さん:文章の書き出しが苦手なんですよ。面談後の「こんな書類を作りたい」というイメージは頭にあるのですが、それを文字に書き起こすのに深い集中力と時間がかかってしまう。その途中で利用者さんから声がかかったり電話があったりすると、集中が途切れてしまうのです。

結果的に、思っていることと少し違うと思いつつも、時間に追われて提出してしまうという現状でした。しかも、そのことを皆さん気にされていたのです。これは、もはやテクノロジーが邪魔をしているのではないかと思うぐらいでした。

その課題に対し「技術で解決できない問題なのか」と開発を決意されたのですね。

前川さん:はい。「これって、本当にテクノロジーでは解決できない問題なのかな?」と疑問に思うようになりました。そこで、POC(概念実証)として、まず3社さんだけに開発で協力をお願いしたんです。

「我々の技術全てで障害福祉ソフトを作ったら便利になりますか?」と尋ねてみたところ、「いくら出してもいいからやってほしい」と言われたのです。本当にこの業界の方たちは困っているのだと確信しました。

3ヶ月ほど現場に通い詰めてプロトタイプを完成させたところ、「こんなにも人に喜ばれることがあるのか」というくらい大好評でした。さらに、事業所さんからは「これサブスクで日本中に売ってあげたらどうですか」とまで言われたんです。「いやいや、あなたたちのために作ったんですけど」と思いました(笑)。

書類作成95%削減の裏側

書類作成時間95%作成を達成するまでに苦労はありましたか?

前川さん:最初は全然だったんですよ(笑)。作り始めた時は、もともと40分かかっていた書類作成が35分までしか短縮できなかったんですよ。それぐらい、福祉のプロの知見は深いんだなと痛感しました。日頃の記録や面談の内容を、AIがただ文字起こしするだけでは、文章は綺麗だけど、本質を捉えていない文章になっていたのです。結局、編集に35分もかかり、削減率10%という非常に地味な結果でした。

これではダメだと思い、そこから3ヶ月間、徹底的に改善し続けました。私たちに足りない知識は、最先端のLLM(大規模言語モデル)を研究している東大の松尾研修室の力を借りました。松尾ゼミが開講しているLLM集中講義を、エンジニアだけでなく営業マンも含めて全員が修了しました。

さらに、海外のテクノロジーだけでは日本語にフィットしなかったので、私たちの技術でそこをフィットさせました。苦労の甲斐あって、40分かかっていた書類作成を、今は2分ぐらいまで短縮することが出来ています。

そこまでされたのですね!誰がやってもそれぐらいの削減効果があるのですか?

前川さん:出せると思います。そう言える大きな理由が、そのサビ管さんのいる事業所で、新しく入ってきた新人が、経験20年のプロフェッショナルとほぼ同じタイムで書類を完成させたことなんです。まだ教育をしていないのに、これだけの再現性がある。つまり、現場の誰でも同じ成果が出せる仕組みになったと考えています。

開発期間が3ヶ月と伺いましたが、非常に早い印象です。どのように実現されたのでしょうか?

前川さん:開発チームの一つは、もう3ヶ月間付きっきりでした。我々は、情報をすり合わせるより、早くプロトタイプを現場に下ろし、それを通じて改良するという考え方で進めたんです。現場でどんどん使ってもらい、「ボタンの色が見にくい」「ガラケー世代でも検索しやすくしてほしい」といった、私たちだけでは気づけない細かな声を徹底的に集めました。

残りの3ヶ月でそういった要望をフィットさせ、約半年で「これこそ本当のオールインワンだ」「他のソフトは全部解約した」と言ってもらえるようになりました。

現場の悩みが翌日解決!?他社と一線を画すAURAの強み

他社製品との決定的な違いはどこにありますか?

前川さん:決定的な違いは2つです。1つは、「記録から請求まで、全ての業務をまかなえますよ」という本当の意味でのオールインワンであることです。

そしてもう1つが、「声が届くこと」です。現場が困っていると言ったらすぐ連絡が返ってきて、「何が問題なんですか?どんなのが理想系なんですか?」と親身になって聞きます。しかも、「今日悩んでいたことが明日変わるかもしれない」という普通ではありえないスピード感で対応します。

そのスピード感はどう維持されているのですか?

前川さん:弊社では、お問い合わせにAIアシスタント「ヒロトン」を設置し、解決しない声は開発AIがインサイトを抜き出し、97%まで自動でコーディングする仕組みを整えました。だから早いんです。この体制のおかげで、ユーザーさんが増えても、皆が満足し始めて逆に声が上がらなくなるという現象が起きています(笑)。

AURAが目指す先

AURAの改善の余地はまだありますか?

前川さん:次に力を入れるのは、加算請求(国保連請求)の領域です。売上の95%を占める国保連からの入金は、差し戻しや返戻があると「2ヶ月ゼロ」になるリスクがあります。このリスクを恐れて、「本当は取れるはずの加算」を8〜9割の請求に抑えている事業所が多いんです。「書類さえ作ればもらえるはずなんだけど、自信がないし、忙しいから後回しにして1年経っちゃった」という話をよく聞きます。

潜在的な売上の取りこぼしがあるわけですね。

前川さん:はい。その取りこぼしをなくしたいと思っています。今まさに、「あなたのケース記録や業務内容から見ると、この加算が取れますよ」とAIがサジェストする機能を開発中です。必要な書類もAIが作成をお手伝いします。AIが「やっていることをちゃんと証明してできる」ようにナビゲートします。そうすることで、売上をトップラインで伸ばし、皆さんの給料にも還元されるような流れを作りたいと思っています。

今後の展望として、サービスは障害福祉全般に広がるのでしょうか?

前川さん:現時点の答えとしては、「福祉AI」という領域に踏み出していきたいと考えています。就労支援だけでなく、相談支援など、他分野からも「なんとか使わせてくれ」という声を多くいただいています。各業務にフィットさせつつも、ベースのAIを整えることで、より上位の概念である「福祉AI」として、「福祉AIといえばAURAだよね」という世界を目指していきたいですね。

まとめ

本記事では、「AIアシスタント AURA就労支援」の特徴や導入時に期待できる効果について紹介しました。AURA就労支援の1番の特徴は、AIが面談記録や個別支援計画書を自動生成することで、書類作成時間を最大95%削減できる点です。

記録から国保連請求までを完結するオールインワン仕様のため、業務のムダを徹底的に解消します。職員が支援に集中できる環境を整え、これまで以上に利用者コミュニケーションをつくることができます。

普段の業務で課題を感じている方、または今お使いの就労支援ソフトに不満を感じている方は、ぜひこの機会にAURA就労支援を体験してみてください。

前川社長に「不正請求」防ぐための記録の残し方についても話していただきました。その記録、大丈夫・・・?就労継続支援B型・実地指導で困らないコツ、こちらもあわせてご一読ください。

実際に「AURA就労支援」を導入した就労支援事業所「てとて」様の事例は、こちらの記事で紹介しています。こちらも参考にしてください。

障がい福祉ソフトについては【2026】障害福祉ソフトを徹底比較|価格やサービス種別ごとのおすすめで詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。