【2026年】WEB問診システムの特徴比較!価格や運用方法など

WEB問診システムの選定で以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

- 製品数が多すぎてどれがいいのかわからない・・・

- 自院にあったWEB問診システムを選びたい・・・

- 人気のWEB問診システムを知りたい・・・!

本記事ではそういったお悩みを持つ方向けにWEB問診システムの基本的な内容から丁寧に解説しています。WEB問診システムの導入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

- 各社のWEB問診システムの特徴

- WEB問診システムの選び方

- WEB問診システムの価格相場

WEB問診システムを提供されている企業は10数社あります。どこから調べたらいいか迷われている方は、まずは下記3社から比較をしてみてはいかがでしょうか。

| 製品名 | SymView |

メルプWEB問診 |

アポクル問診 |

|---|---|---|---|

| メーカー名 | 株式会社レイヤード | 株式会社HERO innovation | カルー株式会社 |

| お問い合わせ |

お問い合わせ

|

お問い合わせ

|

お問い合わせ

|

| 導入実績 | 2,000施設以上(2024年10月自社調べ) | 約1,900施設(2022年7月末時点) | 要お問い合わせ |

| 電子カルテとの連携 | 3つの連携方法があります。 クラウド・オンプレどちらの電子カルテも連携可能です。 ・自動取り込み ・直接連携(URL連携) ・QR連携 |

・Bluetoothを用いた特許技術を構築 ・全電カルメーカーと連携可能 ・電カルメーカーとの調整や追加料金が不要 |

オフライン連携(電子カルテへの転記) |

| 料金 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |

|

本記事では「機能」「価格」「選び方」など、WEB問診システムについて網羅的に紹介しています。気になる項目のボタンを押してもられば、記事内の該当の箇所に移動します。

- 似たようなサービスがいろいろとあるけど、どれがいいのか分からない・・・

- 問診項目のカスタマイズはどこまで出来るのだろう・・・

- 電子カルテと連携方法が良く分からない・・・

目次

そもそもWEB問診システムとは?

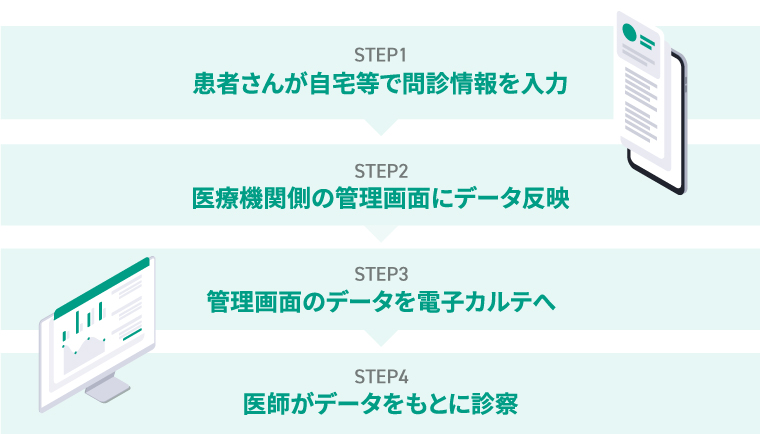

WEB問診システムとは、患者さんが来院前にインターネットを通じて、パソコンやスマートフォンなどで問診票に回答するシステムのことです。WEB問診システムの利用の流れは以下のイメージになります。

来院後の待合室で患者に入力してもらったり、スマートフォンを持っていない高齢者向けにクリニックがタブレットを用意したりするなどしている医療機関もあるので、自院に合った運用を事前に考えておくと良いでしょう。

- 患者さんが来院前に、自宅等で問診情報を入力します。

- 患者さんが入力したデータが、医療機関側の管理画面に反映されます。

- 管理画面のデータを電子カルテに貼り付けます。(自動連係するシステムあり)

- 医師が貼り付けられたデータをもとに診察を行います。

【メーカー比較】各社のWEB問診システムを一挙に紹介!

WEB問診システムは最初に紹介していた3社以外にも数多くあります。ここでは、14社のWEB問診システムを一気に紹介します。クリニックへ導入を検討する際の参考としてください。

- SymView(シムビュー)|株式会社レイヤード

- メルプWEB問診|株式会社HERO innovation

- アポクル問診|カルー株式会社

- デジスマ診療|エムスリーデジカル

- 株式会社シーエスアイ|「ドクターコネクト」事前問診

- ユビーメディカルナビ|UBie株式会社

- i mon|アイ・ティ・エス株式会社

- Dr. TAP(ドクタータップ)|株式会社福島情報処理センター

- Ace|株式会社ARS

- Mac24-Tab|株式会社マクロスジャパン

- 問診票入力システム|トップオフィスシステム株式会社

- Myclinic問診表|エンパワーヘルスケア株式会社

- Medical TQ|株式会社ユー・アイ・エス

- wellness問診・調査票|株式会社アドバンスブレイン

SymView(シムビュー)|株式会社レイヤード

WEB問診SymViewは、問診のテンプレートが多数用意されており、自院で簡単に問診項目の追加や内容のカスタマイズを行えます。問診の回答に応じて次の質問が出現する条件を設定できるので、患者様は意味のない質問に回答する手間が省けるなど負担軽減が可能です。

メール配信機能では、受診前の注意事項のご連絡や受診後のフォローなど患者様に応じたメッセージの設定ができます。アンケート機能やメール配信機能を利用した口コミ対策などマーケティングへの活用も可能です。

シムビューは、患者管理システムKakarite(カカリテ)と連携することができます。シムビューやカカリテを利用することで、「外来データ提出加算」を取得するために必要なFF1ファイルの作成(※)が大幅に省力化されます。「外来データ提出加算」の取得に興味がある方は、WEB問診とあわせてこちらもご覧ください。

※FF1ファイルの作成には、別途Kakarite(カカリテ)の契約が必要です。

>>>【外来データ提出加算 対応】患者管理システム Kakarite(カカリテ)について

- 自院で簡単に問診の追加やカスタマイズ・修正が可能

- 質問の出現条件設定で患者様が回答しやすい設計

- メール配信機能搭載で患者様のフォローアップが可能

製品情報

| 導入費用 | 初期費用+月額料金(詳しくはお問い合わせ) |

|---|---|

| 月額費用 | お問い合わせ |

メルプWEB問診|株式会社HERO innovation

メルプWEB問診は1,200件以上の医療機関に導入(2022年7月時点)されている実績の高いWEB問診システムです。実際に医師と会話しているように感じられるLINEのようなチャット形式の問診が特徴で、患者さんの満足度にも期待できます。1問1答のチャット形式なので、ITツールに慣れた患者層が多い小児科や耳鼻科などとは親和性が高いでしょう。

メーカーを問わずすべての電子カルテと連携でき、紙からのカルテ転記が不要なのでスタッフの受付負担が軽減されます。また、問診票は診療科別にテンプレートが用意されていて、自由に編集できるのも魅力です。

- 問診票をワンクリックで送信

- すべての電子カルテに連携可

- 問診票を自由にカスタマイズ

製品情報

| 導入費用 | お問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | お問い合わせ |

アポクル問診|カルー株式会社

アポクル問診は月額1万円から利用可能なWEB問診システムです。問診の項目は自由にカスタマイズできます。基本的な問診のみから、しっかりとした深掘りの問診まで、いずれにも対応可能です。

「アポクル問診」は単体でも利用可能ですが、「アポクル予約」と連携させて利用することでもっと便利になります。予約一覧画面上での問診回答有無の表示、問診内容の表示がスムーズです。予約完了画面には大きなバナーで問診への誘導が設置できるため、ご利用医療機関様の問診回答率は93%を実現しています。

- アポクル予約と連携して利用可能

- アポクル問診は業界最安価格の月額料1万円からご提供

- 予約・問診セット価格あり

製品情報

| 導入費用 | 100,000円 |

|---|---|

| 月額費用 | Calooプレミアム掲載と併用でのご契約:月額10,000円 アポクル問診単体でのご契約:月額20,000円 |

デジスマ診療|エムスリーデジカル

デジスマ診療は、エムスリーデジカル社が開発した医療DX促進ツールです。クラウド型電子カルテも開発しており業界での知名度は十分です。

エムスリーデジカルの電子カルテを使っている医院を主な対象としたサービスで、問診だけでなく、予約や受付、会計までの業務をワンストップで効率化することができるシステムです。再来促進や患者様へのフォローにつなげることもできるので、患者様の満足度を高めたいクリニックにはおすすめです。

- 予約~決済まで一気通貫で対応可能

- ストレスフリーな待ち時間を実現!

- 最低利用期間なし!手軽にお試し可能

製品情報

| 導入費用 | 0円 |

|---|---|

| 月額費用 | 15,800円 |

株式会社シーエスアイ|「ドクターコネクト」事前問診

株式会社シーエスアイは、電子カルテシステムのベンダーとして900件以上の導入実績を持ち、長年にわたり医療業界をITで支援しています。この経験を基にドクターコネクトは開発されました。ドクターコネクトには「診療予約」「事前間診」「治療管理」の3つの機能があります。

「事前問診」機能では、医療機関毎、診療科毎の問診票の柔軟なデジタル化を実現します。入力された問診は、電子カルテに簡単に貼り付けることができます。

- 予約システムとのスムーズな連携

- 医療機関毎、診療科毎の問診票の柔軟なデジタル化

- チャット形式のわかりやすいデザイン

製品情報

| 導入費用 | 要お問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | 要お問い合わせ |

ユビーメディカルナビ|UBie株式会社

ユビーメディカルナビは、患者様の訴えをもとにAIが最適化された質問を自動生成・聴取するWEB問診システムです。すべての電子カルテと連携できるので、手動によるカルテ転記作業が大幅に効率化でき、伝えもれ・聴取もれが防止され診療の充実化につながります。また、院内での新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、待合室での滞在時間を減少させられます。

さらに、患者様のお薬手帳・紹介状をスキャナで読み取るだけで医師向けに出力できるので、転記コストの削減と転記ミス防止の効果があります。

- AIによる事前問診で、診療の効率化/充実化を同時実現

- 来院前問診で、COVID-19等の適切なトリアージを支援

- お薬手帳や紹介状をOCRでスキャン。転記作業が不要に

製品情報

| 導入費用 | 病床数20床未満のクリニックの場合トライアル期間無料(詳しくはお問い合わせ) |

|---|---|

| 月額費用 | お問い合わせ |

i mon|アイ・ティ・エス株式会社

i monは、高齢者でも簡単に操作できる操作性とデザインを備え、直観的な操作が可能です。医事会計システム、電子カルテシステムとの連携でき、紙の問診票からの転記作業が不要なので、転記ミスを防ぐことができます。クラウドサーバを利用しているので、場所や時間を気にせず問診入力が可能で、来院後の滞在時間の短縮が可能です。

- 高齢者にも優しい大きなボタンや画面デザイン

- 医療機関側で問診票の作成と変更が可能

- クラウド対応

製品情報

| 導入費用 | お問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | お問い合わせ |

Dr. TAP(ドクタータップ)|株式会社福島情報処理センター

Dr.TAPはレセプトソフトORCAと連携できるタブレット型の問診票です。わかりやすい画面構成で患者さんが簡単に問診を入力できます。電子カルテとの連携はもちろん、問診内容を文章化して問診結果ビューワーで表示することで、紙カルテでも運用可能です。

また、問診時に人体シューマを利用するので、視覚的に患部を表示し迅速な診察が可能です。さらに、クリニックで日医標準レセプトソフトORCAを導入していれば、患者様のデータを移行することなくDr.TAPの導入が可能となります。

- 紙カルテでも利用可能

- 人体シューマを利用して、視覚的に患部を表示

- 日医標準レセプトソフトORCA(オルカ)と連携可能

製品情報

| 導入費用 | お問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | お問い合わせ |

Ace|株式会社ARS

Aceは、スタッフの作業効率アップと患者様の待ち時間短縮、医療サービスを向上するための診察受付トータルシステムです。スマホやタブレットで行うWEB問診は、病院も患者様にもわかりやすい画面デザインとなっています。外来での問診はもちろん、健診に必要な複数の問診票のシステム化や入院患者さまのご家族への聞き取りにも使うことができます。

導入時にシステム登録する問診テンプレートは多数用意されており、何種類でも登録可能です。また、患者様ごとに個別テンプレートの選択もできます。

- 病院様も患者様にもわかりやすい画面デザイン

- 問診テンプレートを複数登録できる

- 患者様別にテンプレートを選択できる

製品情報

| 導入費用 | お問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | お問い合わせ |

Mac24-Tab|株式会社マクロスジャパン

Mac24-Tabは、タブレット型の問診診断システムで、基幹システムのMac24と連携してWEB問診の結果を即座にデータで可視化できます。患者様の回答によって次に投げかける質問を自動的に変更できるのが特徴で、患者様にあわせた柔軟な問診が可能です。

問診で回答された内容は、電子カルテやバイタルシステムと連携して、データの可視化と時系列化による蓄積が可能です。

- 回答による質問振り分け

- 複数診療科に対応

- 電子カルテと連携してデータを可視化

製品情報

| 導入費用 | お問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | お問い合わせ |

問診票入力システム|トップオフィスシステム株式会社

診察前に行う問診票の入力をiPadで簡単に入力するシステムです。対話形式による直感操作が特徴なので、ご高齢の患者様でも簡単に操作でき、項目を選んで進むだけで入力が完了します。

また、個別の問診内容を設定できるので、各診療科に応じた問診票の作成が可能となります。レセコンやカルテと連携することで患者様情報を取り入れ、問診票入力後にはカルテに入力内容を反映させることが可能です。

- iPadで簡単に入力

- 対話形式による直感操作

- レセコンやカルテと連携

製品情報

| 導入費用 | お問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | お問い合わせ |

Myclinic問診表|エンパワーヘルスケア株式会社

Myclinic問診表は、クリニックのサイトにWEB問診へのリンクボタンを埋め込むだけで、簡単に連携できます。問診内容はすべてオリジナルで、クリニック専用の問診内容が作成可能です。

患者様はボタンを押して答えを選択するだけでデータとして管理されるため、プリンターで印刷する必要はありません。

WEBで入力した問診データは、専用の一覧表で管理されるので項目ごとに必要な事項のみの表示や並び替えが可能です。

- リンクボタンで簡単にホームページに反映

- 患者様はボタンを押して選択するだけ!!面倒な印刷は不要

- 専用管理画面でデータの一元管理

製品情報

| 導入費用 | お問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | お問い合わせ |

Medical TQ|株式会社ユー・アイ・エス

Medical TQは、iPadを使ったタッチパネル式電子問診票アプリケーションです。診療科別の問診票のほかに、20種類以上のフォームの中から組み合わせてオリジナルの問診票を作成できます。

WEB問診は1問1答形式で文字が大きく見やすいので、はじめての患者様にもやさしく、タッチするだけで簡単に回答可能です。また、問診票の電子化により、ペーパーレスで印刷コストや収納スペースの削減につながります。

- オリジナル問診票

- 大きな文字の1問1答形式で分かりやすい

- ペーパーレスを実現

製品情報

| 導入費用 | 100,000円 |

|---|---|

| 月額費用 | 3,000円〜 |

wellness問診・調査票|株式会社アドバンスブレイン

wellness問診は、WEB利用なので紙の後処理もなく、ペーパーレスでコスト削減になります。また、患者様の自宅や通院途中のあらゆる待ち時間を利用して入力して送信できるので、問診票の受け取りや提出の手間が不要です。

運用はセキュリティの高いクラウド対応で、通信はSSLで暗号化し、運用会社が国際基準ISO27001を取得しているので安心です。WEB問診の他にも「予約・受付」や「ストレスチェック」のシステムも用意されているため、あわせて導入することでより業務の効率化を図れます。

- ペーパーレスでコスト削減

- WEB利用で時間を有効活用

- 安心のセキュリティ

製品情報

| 導入費用 | お問い合わせ |

|---|---|

| 月額費用 | お問い合わせ |

WEB問診システムの導入メリット

WEB問診システムは、医療機関にも患者様にもお互いにメリットの多い仕組みです。医療機関での感染症リスクが軽減されるのはもちろんのこと、受診の待ち時間短縮や受付スタッフの作業時間軽減につながるなどの特徴があげられます。

ここでは、システム導入によって医療機関と患者様の側でどんなメリットがあるのか詳しく解説していきましょう。

医療機関側のメリット

WEB問診システムの導入により、医療機関側には次の4つのメリットがあります。

- 受付スタッフの作業時間軽減

- 診察がスムーズに行えるのでより多くの患者様を診察することができる

- 患者様の待ち時間短縮によりサービス満足度の向上につながる

- マーケティングに役立てることができる

順番に解説していきましょう。

1.受付スタッフの作業時間軽減

患者様に来院前に問診票を記入してもらうことで、来院後の問診票記入が不要になります。紙の問診票に記入してもらう作業が省略できるので、受付スタッフの作業時間が軽減でき、スムーズな診療につなげられるでしょう。

2.診察がスムーズに行えるのでより多くの患者様を診察することができる

医師は診察前にあらかじめ問診票を見ることができるので、診察内容を想定し、質の高い診察を行えます。また、問診作業時間が大幅に軽減されるので、多くの患者様の診察が可能です。

3.患者様の待ち時間短縮によりサービス満足度の向上につながる

問診票を記入する時間が削減されるので、待ち時間の短縮につながります。来院後はスムーズに診察へ案内できるので、患者様の満足度向上につながるのがメリットです。

4.マーケティングに役立てることができる

WEB問診システムにより、なにを見て来院したか医療機関の良い点・悪い点などの質問を、項目に追加しデータとして集計可能です。データを分析すれば、クリニックのマーケティングに役立てられます。

患者様側のメリット

WEB問診システムの導入は、クリニック側だけではなく患者様側にも大きなメリットがあります。次の3つのメリットを順番に見ていきましょう。

- 来院してから問診票を書く時間を削減できる

- 他の人の使った紙とペンで記入しなくて良いので感染リスクの低下につながる

- どのような症状なのかをじっくり考えて問診票に書くことができる

1.来院してから問診票を書く時間を削減できる

クリニックに到着してから、問診票を受け取り記入するのには時間がかかります。窓口が混み合っていると、問診票を早く書かないといけないと焦ることもあるでしょう。WEB問診システムで事前に記入できれば、クリニックに着いてから必要なのは待つ時間のみとなり滞在時間の短縮となります。

2.他の人の使った紙とペンで記入しなくて良いので感染リスクの低下につながる

紙の問診票に記入する際には、窓口に備え付けられた紙とペンを使います。クリニックの窓口には消毒済みのペンが用意されていますが、感染のリスクもあるため、できれば使いたくない方もいるでしょう。WEB問診システムでは、クリニックに到着してからペンと紙に触れる必要が無く、感染症感染リスクが低下します。

3.どのような症状なのかをじっくり考えて問診票に書くことができる

クリニックで紙の問診票に記入する際には、ついつい焦ってしまい自身の症状について上手く書けない方もいるでしょう。その点、WEB問診システムなら一人で事前に記入できるので、じっくり考えることができます。焦ることなく、記入漏れも減らせるのが魅力です。

WEB問診システム導入のデメリットは?

WEB問診システムのメリットを紹介してきましたが、反対に想定されるデメリットはないのでしょうか。主に導入するクリニック様側のデメリットに焦点を当てて紹介していきます。

①導入・運用コスト

WEB問診システムの導入には、初期費用や月額費用など一定のコストが発生します。価格を公開していないメーカーが多いですが、WEB問診システムの価格相場は初期費用15万円程度、月額費用10,000円~20,000円程度のようです。そのコストと、業務負担の軽減やマーケティングへの影響とを天秤にかけ、本当に導入すべきか慎重に検討する必要があります。

WEB問診システム自体がまだ誕生して間もないサービスなので、費用対効果を図るのはまだ難しいというのが現状です。ただし、今後の流れとして社会全体でニーズの高まるサービスであることには間違いありませんので、その点も検討材料にいれる必要があります。

②かえって業務負担が増える場合がある

WEB問診システムを導入して業務効率化を図ったはずが、かえって業務負担が増えたというケースもあります。理由としては、主に以下の二点です。

- 高齢者などITリテラシーが低い患者さんからの質問対応に時間がかかる

- 関係のない問診情報も入力されて読むのが大変になる

上記のケースへの対処としては、たとえばスマートフォンを持っていない高齢者向けに医院側でタブレットを用意するなどの対応をとることができます。また、ウェブ問診導入と紙の問診票とを併用する運用も検討できるでしょう。いずれにせよ、患者がWEB問診に慣れるまでは新たな負担が発生することを理解しておきましょう。

タブレット問診についてはタブレット問診とは?導入メリットや注意点・システムの選び方まで解説でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

【機能】WEB問診システムの基本的な機能

WEB問診システムには次のような機能が搭載されています。クリニックのニーズや規模、診療科によって、必要な機能は異なります。導入を検討される際には、どのような機能を重視するかを明確にすることが重要です。

| 問診票の入力・送信 | テキスト入力だけでなく、選択肢形式や画像選択など、様々な入力方法で症状や既往歴などを回答できます。 |

|---|---|

| テンプレート機能 | 各診療科別・症状別・検査別の問診テンプレートが用意されていることがあります。ゼロから問診表を作る必要がなく、簡単に問診表を作成できます。 |

| 質問項目のカスタマイズ | 診療科や疾患に合わせて、質問内容を自由に作成・編集できます。 |

| シェーマ機能 | シェーマ機能通常の質疑応答だけでなく、身体の部位を選択できるシェーマが搭載されています。 |

| 電子署名機能 | 予防接種など患者さんのサインが必要な場合も、問診システム上で署名をしてもらえます。 |

| アラート機能 | 重大な症状や注意すべき回答があった場合にアラート表示できます。 |

| 事前案内・注意事項の確認 | 来院前の準備や注意点などを確認できる場合があります。 |

| 電子カルテ連携 | WEB問診システムで入力された情報を電子カルテに効率的に転記することができます。 |

| 予約システム連携 | 予約と同時に問診票の入力ができる場合があります。 |

| 多言語対応 | 複数の言語で問診に回答できる場合があります。 |

| データ分析 | 蓄積された問診データを集計・分析し、診療の改善や研究に活用できる場合があります。 |

【価格相場】WEB問診システムを導入するにはいくらぐらい必要?

WEB問診システムの価格相場は下記の通りです。必要な機能によっても料金は変わってきます。

- 初期費用 10万円~20万円程度

- 月額料金 1万円~2万円程度

【連携】各社違いのでる電子カルテとの連携方法

WEB問診システムと電子カルテとの連携方法は各社異なります。電子カルテとの連携方法が異なれば、運用方法も異なってきます。主要な会社の連携方法を見てみましょう。

| 製品名 | 連携方法 |

|---|---|

SymView |

3つの連携方法があります。クラウド・オンプレどちらの電子カルテも連携可能です。 |

メルプWEB問診 |

|

デジスマ診療 |

|

ユビーメディカルナビ |

|

WEB問診と電子カルテの連携については電子カルテと問診票を連携させるメリットは?おすすめのWEB問診票もでも詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

【選び方】WEB問診システムを比較する際に見るべきポイント

ここでは、WEB問診システムの選び方について解説します。導入時には事前にいくつかの注意点を押さえておかなければなりません。ここでは、具体的な4つのポイントをご紹介します。また、以下のポイントを踏まえた上で、自院の運営を本当に効率化できると判断してから、システムを導入するようにしましょう。

1.基本テンプレートが用意されているか

まず、基本テンプレートが用意されているかどうかについてチェックしましょう。受付業務の効率化と感染症対策のためにWEB問診システムを導入しても、問診票の内容を設定するのに手間が掛かりすぎると意味がありません。

最初から問診項目が固定してあるシステムよりも、あらかじめフォーマットやテンプレートの用意されたシステムの方が修正も容易で、導入後すみやかに運用できます。たとえば、メルプWEB問診は280種類の問診テンプレートを標準装備しています。

2.カスタマイズの自由度はどうか

問診票の内容や患者様に聞きたい項目は、クリニックのニーズにより異なります。システムを導入した当初は、用意されたテンプレートを活用することが多いですが、次第に追加したい問診項目なども出てくるでしょう。そのため、

- 問診票をクリニックの仕様にあわせてカスタマイズできるか

- カスタマイズの仕方は簡単か

などもしっかり見ておくことが大切です。

3.患者様から見て見やすいデザインかどうか

WEB問診システムは、クリニック側の効率化が強調されがちですが、実際に利用する割合は患者様の方が多いです。そのため、年配の方でも分かりやすく記入のしやすいデザインかどうかは、しっかりと見極める必要があります。

ITリテラシーが高くない患者様でも迷わず使えるユーザーインターフェースや操作性でなければ、WEB問診システムを導入してもかえって受診の敷居が高くなってしまうことになりかねません。

患者様本位で見やすく使いやすいデザインかどうか、十分注意しましょう。

4.全体でのコストはどうか

WEB問診システムにかかるコストは、基本料金とオプション料金に分かれていることが多いです。現状の問題点と改善するために必要な機能を洗い出したうえで、

- 希望する機能を網羅するといくらになるのか

- 要望を実現するためのオプション料金

なども含めた見積もりをもらいましょう。実現したい機能とコストとのバランスを比較することが大切と言えます。

5.シェア・導入実績はどうか

上記ポイントで決めきれない方は、導入シェアの高いメーカーから選ぶという方法もあります。WEB問診システムの主要プレーヤーは、メルプWEB問診(株式会社HERO innovation)、SymView(株式会社レイヤード)、ユビーメディカルナビ(UBie株式会社)の3社です。以下表の通り導入シェアに大きな差はなく、それだけ多数の医療機関から信頼されていることがわかります。

| サービス名 | 導入施設数 | 時期 |

|---|---|---|

| SymView | 全国2,000件以上 | 2024年10月 |

| メルプWEB問診 | 全国約1,900施設 | 2022年7月 |

| ユビーメディカルナビ | 1,800施設 | - |

【よくある質問】WEB問診システムに関するQ&A

WEB問診システムに関してよくある質問をQ&A形式で解説します。あなたが気になる質問をチェックしてみてください。

Q.患者様は、どのタイミングでWEB問診を入力するのでしょうか?

A.以下の2パターンのいずれかを選んでいただきます。

- 来院前に事前にWEB問診を記入してもらう

- 来院後、待合室でWEB問診を記入してもらう

スマートフォンを持っていない患者様向けに、待合室で紙の問診票を記入してもらえるような体制も整えておくと良いでしょう。

Q.問診票はクリニックごとに作成する必要がありますか?

A.各メーカーが出しているサンプル問診票を基にWEB問診票を作成することができ、ゼロから作る必要はありません。

メーカーによっては、詳細に質問を作りこみたいという要望に応えてくれることもあるので、相談してみると良いでしょう。

WEB問診の問診票の作成方法についてはweb問診票の作り方ポイントを徹底解説!おすすめメーカーも紹介でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

Q.高齢の方でもWEB問診を使いこなせますか?

A.クリニックの工夫次第で、高齢者でもスムーズにWEB問診に取り組める環境をつくることができます。たとえば、クリニックでWEB問診入力用にタブレットを用意することができます。タブレットの文字サイズは拡大することができるので、視認性も問題ないでしょう。

まったく操作が分からないような患者様に対しては、スタッフが容態を聞き取って、問診の入力を代行するのもよいでしょう。

Q.無料で使えるWEB問診システムはありますか?

A.完全無料で利用できるWEB問診システムはありません。無料お試し期間があるアポクル問診などのメーカーもありますが、継続的に使うことはできません。導入費用を少しでも抑える方法は以下記事で紹介していますが、基本的には、既存メーカーのシステムを活用したほうがスムーズでしょう。

WEB問診システムの価格を抑える方法については無料のweb問診アプリはある?費用を抑える方法や補助金を紹介でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

Q.健診機関向けにおすすめのWEB問診はありますか?

健診機関に特化したWEB問診システムがあります。巡回健診や特殊健診など、通常の外来とは、1日の実施件数や患者さんの属性、問診項目が大きく異なります。健診機関でWEB問診を探している方は、健診機関の運営に特化したWEB問診がおすすめです。

健診機関向けのWEB問診については健診機関におすすめのweb問診システム4選|選び方のポイントまで解説で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

クリニック経営には、WEB問診システムの導入が効率的です。医療機関側のメリットには次のようなものがありました。

- 受付スタッフの作業時間軽減

- 診察がスムーズに行えるのでより多くの患者様を診察することができる

- 患者様の待ち時間短縮によりサービス満足度の向上につながる

- マーケティングに役立てることができる

また、患者様側のメリットは次のようなものです。

- 来院してから問診票を書く時間を削減できる

- 他の人の使った紙とペンで記入しなくて良いので感染リスクの低下につながる

- どのような症状なのかをじっくり考えて問診票に書くことができる

大手3製品(メルプWEB問診、SymView、ユビーメディカルナビ)をはじめ、各社のWEB問診システムを紹介しました。WEB問診システムを検討されている方にとって、本記事が最適な製品選びの一助となれば幸いです。

- 似たようなサービスがいろいろとあるけど、どれがいいのか分からない・・・

- 問診項目のカスタマイズはどこまで出来るのだろう・・・

- 電子カルテと連携方法が良く分からない・・・