【クリニック】自動精算機の価格はどれくらい?必要な費用を徹底解説

自動精算機の選定にあたり、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

- 自動精算機を導入したけど費用感がよくわからない・・・

- 色々と種類があるけど、それぞれどれぐらい料金が変わるの・・・?

- 予算にあった自動精算機を紹介してほしい!

結論から申し上げると、「自動精算機」「セルフレジ」の価格はメーカーやタイプによって様々です。「セミセルフレジ」と呼ばれるものであれば初期費用で100万円~200万円程度、「床置き型の自動精算機」になると初期費用で300万円~400万円程度は必要になります。

それぞれの特徴を理解した上で自院にあった自動精算機を選ぶことが大切です。本記事では、メーカー別・タイプ別に特徴や価格相場を分かりやすくまとめています。「自動精算機の導入費用・ランニングコスト」だけでなく、「自動精算機導を選ぶ際のポイント」についても解説していいますので、ぜひ参考にしてみてください。

忙しくてじっくり記事を読んでいられない方は、自動精算機の知識が豊富なコンシェルジュに無料で相談することも可能です。実際のユーザーの相談事例も掲載しているので、関心のある方はご確認いただければと思います。

- 自動精算機の価格相場

- 自動精算機のタイプ別の特徴と料金

- 自動精算機メーカーの選び方

当コンテンツについて

- 自動精算機に精通したコンシェルジュが希望に合う製品選びサポート!

- ご利用は完全無料!

- 予算や必要な機能にあった製品をご提案します!

【最初に】自動精算機とは?簡単におさらい

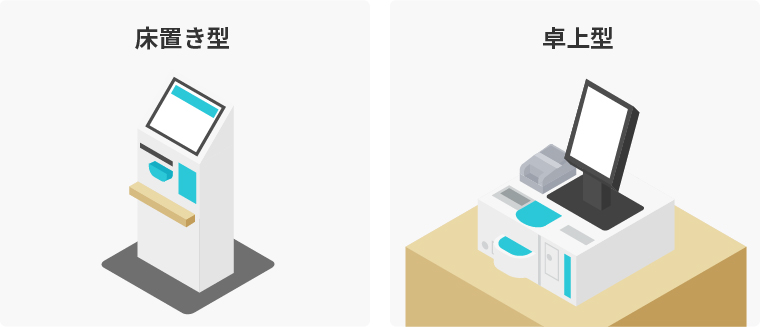

自動精算機とは、その名の通り、クリニックの会計業務の一部または全部を自動化してくれる精算機です。自動精算機を導入することで、会計業務の負担が軽くなるだけでなく、釣銭間違いや現金の取り扱いミスを減らすことができます。受付での手続きが簡略化することで、患者さんの待ち時間の短縮にもつながります。形状は床置き型のものも、卓上型のものがあります。

自動精算機は、「クリニック向け自動精算機おすすめメーカー20選|価格や選び方まで【徹底比較】」でも詳しく取り上げています。参考にしてください。

「自動釣銭機」「POSレジ」とはどう違う?

自動精算機とよく似た言葉に、「自動釣銭機」と「POSレジ」があります。それぞれの機能をまとめたのが次の表です。

| 自動精算機 | 診察券を読み取るなどして自動で会計情報を取得してお客様に金額を提示し、投入された金額と照合するもの。 |

|---|---|

| 自動釣銭機 | POSレジから受け取った会計情報を元に、おつりを自動計算しお客様に渡すもの。 |

| POSレジ | 商品情報をバーコードなどで読み取り、会計金額に反映させるもの |

わかりやすく言えば、自動精算機はPOSレジと自動釣銭機の機能を兼ね備えた設備と言えます。

自動精算機と混同しやすい「自動釣銭機」は、【2024年版】自動釣銭機メーカー10社比較|価格や機能、運用方法を解説でも詳しく取り上げています。参考にしてください。

POSレジについてはPOSレジとは|レジスターとの違いや機能、メリットまで徹底解説 でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

自動精算機の価格の相場

本体価格の相場は100万円〜400万円です。メーカーやタイプによって価格は様々です。決して安価なものではありませんが、それでも高い需要があり導入が進んでいます。

電子カルテ・レセコンとの連携、キャッシュレス決済への対応などオプションや機能の追加によって、追加費用が発生することもあるでしょう。

ランニングコストはいくらかかる?

自動精算機にはランニングコストも必要で、月額およそ5万円が相場です。内訳としては次のとおりとなります。

| 保守メンテナンス費 | 5万円 |

|---|---|

| クレジットカードや電子マネー・QRコード決済の手数料 | 3.5%程度(仲介会社により異なる) |

決済手数料は取扱金額の大小によって変動します。また、仲介業者の取り分もあるので、複数社から見積もりをとって比較しましょう。

仲介業者はすべてのキャッシュレス決済を取り扱うところもあれば、交通系の電子マネーやPayPayなどのバーコード決済は別だったり、クレジットカードでもJCBとそれ以外に分かれたりすることもあるので、よく比較検討することが必要です。

コストを抑えて導入するには?

先述の通り、自動精算機はメーカーやタイプによって価格が大きく異なります。当然、自動精算機によって貨幣の収納量や処理スピード、連携可能なシステムも様々です。高齢な患者さんが多い場合、患者さんが使いやすい仕様になっているかという視点も重要です。先ずは必要な要件を洗い出して、譲れない点と妥協できる点を明確にしましょう。

レンタルやリース契約も一つの手

初期費用を抑えたい場合はレンタルやリースという方法もあります。レンタルとリースはどう違うのか、主な違いは次のとおりです。

| 会計上の資産計上、減価償却 | 途中解約 | |

|---|---|---|

| リース | 借り受け側 | 不可 |

| レンタル | レンタル会社 | 可能 |

両方とも導入時に多額の現金持ち出しをしなくて済むので、資金繰りの面では一括購入に比べてメリットがあります。ただし、リースやレンタルは基本的に購入よりも総額の費用は高くなります。

自動精算機のリースやレンタルについては、自動釣銭機のレンタル・リースについてわかりやすく解説|サブスクも紹介」でも詳しく取り上げています。参考にしてください。

助成金・補助金を活用しましょう!

自動精算機を導入する際に、助成金・補助金を利用できる場合もあります。上手に活用すれば大きな金銭的メリットがあります。自動精算機を導入するための助成金や補助金には次のようなものがあります。

- 働き方改革推進支援助成金

- IT導入補助金

自動精算機を導入するためのポイントについてそれぞれ解説していきます。

働き方改革推進支援助成金(終了)

働き方改革推進助成金では、勤務時間に一定のインターバルを与えること、あるいは有給を取得させるために機器を導入した場合に助成金が受け取れます。制度の概要は次のとおりです。

※2024年度の交付申請の受付は2024年11月29日で終了しています

- 勤務間インターバル導入コース

- 助成額100万円(助成率3/4) 新規導入・休息時間11時間以上の場合です。

- 申請期間(毎年4・5月~11月末) 30人以下の会社で、労働能率の増進に役立つ設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、補助率4/5となります。

- 労働時間短縮・年休促進支援コース

- 助成額100万円 (助成率3/4)

- 現36協定の時間外労働月80時間超→時間外労働月60時間以下が条件となります。30人以下の会社で、労働能率の増進に資する設備・機器の経費が30万円を超える場合は、補助率が4/5となります。

IT導入補助金

IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者がITツールを導入する際に、その一部を国が補助する制度です。クリニックでも利用可能です。通常枠の場合、次のような補助率・補助額になっています。

| 補助率 | 補助額 |

|---|---|

| 1/2以内、2/3以内※ | 1プロセス以上 :5万円以上150万円未満 4プロセス以上:150万円以上450万円以下 |

※3か月以上地域別最低賃+50円以内で雇用している従業員が全従業員の30%以上であること示した場合の補助率は、2/3以内

出典:IT導入補助金2025

なお、IT導入補助金は全部の製品に利用可能な訳ではありません。利用を検討している場合は、あらかじめIT導入補助金のホームページで確認するか、メーカーに問い合わせて確認してみましょう。本記事で紹介している企業の中では、テマサックProがIT導入補助金に対応しています。

補助金・助成金情報ついては、「【2024最新】自動精算機・釣銭機導入に利用できる補助金」でも詳しく取り上げています。参考にしてください。

自動精算機の選び方のポイント

ここからは自動精算機の選び方について解説していきます。数ある機種の中から選定するには基準が必要ですので、ポイントを絞っておきましょう。

また、いくら高機能でも実際に使用するスタッフの負担軽減と、患者様の利便性が向上しないことには意味はありません。取扱業者の説明を聞くだけではなく、事前に次のようなポイントを絞って疑問を解決するようにしましょう。

- 高齢な患者様でもひとりで操作できるか

- キャッシュレス決済にどこまで対応しているか

- 会計締め業務について本当に時間短縮になっているか

1.高齢な患者さまでもひとりで操作できるか

自動精算機は若い患者様には歓迎される傾向があり、再診率の向上にも繋がると言われます。一方、高齢者が戸惑わないように、わかりやすい操作が可能かどうか検討が必要です。例えば、ディスプレイが大きく文字が見やすいか、音声で案内したり手を動かす場所をLEDが照らしたりしているか、などに着目するとわかりやすいでしょう。

自動精算機に対応できない患者様にはスタッフが対応する必要がありますが、できるだけひとりで行っていただき、会計の自動化と待ち時間短縮というメリットを活かすためにも、ユーザー目線の操作性に注意が必要です。

2.キャッシュレス決済への対応

クレジットカードはもちろんとして、若い患者さんも来診されるなら電子マネーやQRコード決済への対応も検討しましょう。自動精算機の機能として、クレジットカードのほか、交通系の電子マネーやバーコード決済などに対応しているかは重要な要素です。

ただし、すべてのキャッシュレス決済に対応するとその分取扱業者への手数料が発生するので、実際にどの決済を採用するかはクリニックに合ったものを検討しましょう。

3.締め業務の時間短縮になっているか

自動精算機は現金授受でのヒューマンエラーが無くなることがメリットですが、現金の補充方法は見落としがちなので気を付けましょう。

スタッフの会計締め作業を助けてくれるのは間違いないのですが、実際の手順を確認しておくことが必要です。実際に運用していくには、

- キャッシュドロワー内の現金を保管する際に一旦金庫に移し替えるのか

- 自動集計された日計表がそのまま活用できるのか(データ加工が必要か)

などの大事なポイントがあります。

現在の運用を参考に改善できる点は改善していくことが大切ですが、あまりにも運用方法が異なると負担が増えてしまいます。導入時には取扱業者によく手順を確認しておきましょう。

- 自動精算機に精通したコンシェルジュが希望に合う製品選びサポート!

- ご利用は完全無料!

- 予算や必要な機能にあった製品をご提案します!

おすすめの自動精算機9選

自動精算機の選び方を踏まえた上で、おすすめの9機種を紹介します。それぞれ特徴があるので、各製品の強みを抑えましょう。クリニックが求める機能と業務改善の観点から、患者様にやさしく導入に適したものを選定する際の参考としてください。

株式会社GENOVA|NOMOCa-Stand

NOMOCa-Standは、患者様がタッチパネルで簡単にセルフ入金ができるものです。

電子カルテ・レセコン連携でスタッフの会計業務が省力化されるとともに、患者様も既存の診察券を利用できるので、効率的に会計事務の自動化を行うことができます。 わかりやすい操作性で患者様の会計待ちのストレスを軽減でき、クリニックの業務改善や人材不足にも対応可能です。

株式会社GENOVAの比較ポイント

- レセコンと90%連携

- 業界最小サイズ

- 既存の診察券対応可能

製品情報

| サイズ | W490×D295×H1460mm |

|---|---|

| 重量 | ー |

| レセコン・電カル連携 | 可能 |

| 対応貨幣 | ー |

| 対応キャッシュレス決済方法 | ー |

| 価格 | 要問合わせ |

株式会社カワニシバークメド|テマサックPro

テマサックProシリーズは患者さま自身で簡単に清算を行うことが出来るように、分かりやすい操作性で、見やすいタッチパネルが備わっているのが特徴です。362日の安心のサポート体制を整えているため、急なトラブルが起きた時にも安心です。ハードのトラブル発生時には訪問て対応いたします。

これまで医療業界で培った経験とノウハウを活かし、現場にとって本当に必要な機能だけを集約した設計にすること、中間コストの見直しをすることで少しでも提供価格を下げられるようにしています。

株式会社カワニシバークメドの比較ポイント

- 患者様が使いやすい操作性、見やすいタッチパネル

- 362日の安心のサポート体制

- 現場に必要な機能だけを搭載しているため、低価格での提供が可能

製品情報

| サイズ | W400mm H1570mm D600mm |

|---|---|

| 重量 | ー |

| レセコン・電カル連携 | 可能 |

| 対応貨幣 | 1円から1万円札まで全金種に対応 新硬貨・新紙幣にも対応しています。 |

| 対応キャッシュレス決済方法 | クレジット、電子マネー、交通系電子マネー、QR決済 |

| 価格 | 要問合わせ |

クリニック特化の自動精算機「MEDISMA-レジ」|株式会社HERO innovation

株式会社HERO innovationは、クリニックに特化した自動精算機「MEDISMA-レジ」を提供しています。レセコン連携により精算処理を患者さんのみで行うことができます。入金を記録するため、会計業務だけではなくレジ締め業務やレジの準備も大幅な効率化が実現できます。

MEDISMA-レジの比較ポイント

- 置き場所に困らない、スリムでコンパクトなデザイン

- 使い勝手のいい充実機能で、業務量と時間が一気に短縮!

- 導入支援・保守サポートも充実!

製品情報

| サイズ | W530 × H430 × D345 mm |

|---|---|

| 重量 | - |

| レセコン・電カル連携 | 可能 |

| 価格 | 要問合わせ |

システムギア株式会社|セミセルフ自動精算機システム Schut-Stnd (ADC-5350 Type-M)

「医療向け セミセルフ自動精算機システム Schut-Stnd」は医療費の精算業務負担を減らし、正確な精算を実現するセミセルフ自動精算機です。

負担の大きな医療費の精算を自動精算機で行うことで、窓口業務を一気に効率化することができます。人手不足で窓口のスタッフが少なくても患者様を待たせることなく確実に精算を行うことが可能です。

システムギア株式会社の比較ポイント

- シンプルで分かりやすい画面操作でスムーズな会計を実現

- スタッフ用のモニターで操作状況確認

- クレジット決済手数料業界最安クラスの1.45%~

製品情報

| サイズ | W550mm H950mm D450mm |

|---|---|

| 重量 | 140㎏ |

| レセコン・電カル連携 | 不可 |

| 対応貨幣 | 1円から1万円札まで全金種に対応 新硬貨・新紙幣にも対応しています。 |

| 対応キャッシュレス決済方法 | クレジット、電子マネー、交通系電子マネー、QR決済 |

| 価格 | 要問合わせ |

日立チャネルソリューションズ株式会社|クリニック向け自動精算機「セルフォート」

日立チャネルソリューションズのセルフォートは、初めての患者様にも、ご高齢の患者様にも簡単に操作がで出来る、分かりやすい画面設計となっております。セルフォートは、日本医師会ORCA管理機構が提供する低価格の手数料で安心安全な「日本医師会員向けキャッシュレスサービス」にて、クレジットカード及び電子マネー(交通系)をご利用いただくことが可能です。クリニック様の実情にあわせて、卓上設置・カウンタ設置・自立設置の3パターンの設置方法から選択出来ます。

日立チャネルソリューションズ株式会社の比較ポイント

- クリニック様の実情にあわせて3パータンの設置方法から選択が可能

- 受付と精算の1台2役で省スペース(※受付機能はオプション)

- 全国約300の保守拠点があり、高いスキルを持った保守員が待機

製品情報

| サイズ | W560mm H580mm D659mm |

|---|---|

| 重量 | 65KG |

| レセコン・電カル連携 | 可能 |

| 対応貨幣 | 紙幣:日本銀行券4金種(出金は万円、五千円、千円の3金種) 硬貨: 国内発行硬貨6金種 ※新貨幣にも対応 |

| 対応キャッシュレス決済方法 | 日本医師会ORCA管理機構の「日本医師会員向けキャッシュレスサービス」を利用可能 |

| 価格 | 要問合わせ |

株式会社インテクア

スマセルは、業界最薄・最小の省スペースを実現し、シンプルな画面構成が特徴的です。

レセコン入力から、患者様の会計・領収書や診療明細書・処方箋の印刷までをスムーズに行います。電子カルテやレセコンとも標準連携し、スタッフの負担軽減と患者様のスムーズな導線づくりが可能です。

株式会社インテクアの比較ポイント

- 業界最薄・最小の省スペース

- シンプルな画面構成

- 2金種排出可能にしたつり札機

製品情報

| サイズ | W530 × H345 × D430 mm |

|---|---|

| 重量 | ー |

| レセコン・電カル連携 | 可能 |

| 対応貨幣 | ー |

| 対応キャッシュレス決済方法 | クレジットカード、電子マネー、QRコード決済 |

| 価格 | 1,500,000円~ ※連携内容、台数、周辺機器の必要数によってお見積もり |

ハヤレジ株式会社

ハヤレジ株式会社が提供しているハヤレジスタンドは、医科・歯科・調剤薬局専用に開発された自動精算機です。 自動釣銭機内の金銭を回収する際、総額だけではなく紙幣・硬貨ごとの枚数を計上できます。また、管理画面から両替も可能です。

オプションで自動再来受付機能も追加できるので、自院の運用に合わせてカスタマイズできます。

ハヤレジ株式会社の比較ポイント

- 80%以上の電子カルテ・レセコン連動との連動が可能

- 請求情報の読み込みやつり銭の計算が自動処理

- 自動釣銭機は業界最大手安心のグローリー社を採用

製品情報

| サイズ | W536×D490×H1400mm ※突起部:約120(D)mm |

|---|---|

| 重量 | 約89.8kg |

| レセコン・電カル連携 | 可能 |

| 対応貨幣 | ー |

| 対応キャッシュレス決済方法 | クレジットカード |

| 価格 | 要問合わせ |

株式会社クリニックキオスクBIZ

ClinicKIOSK(クリニックキオスク)は、業界で初めてクリニック専用に設計されたキオスク端末です。

クリニック向けに省スペースやコストダウンを実現しつつ、クレジットカードでの支払いや95%以上の電子カルテ・レセコンと連携できるなど機能面も充実しています。大病院向けのシステムではなく、クリニックに適しているのが大きな特徴です。

クリニックキオスクの比較ポイント

- 誰でも使える簡単操作

- 違算金の解消

- 従来の自動精算機より低価格

製品情報

| サイズ | W460 × H1,390 × D290 mm |

|---|---|

| 重量 | 80kg |

| レセコン・電カル連携 | 可能 |

| 対応貨幣 | ー |

| 対応キャッシュレス決済方法 | クレジットカード |

| 価格 | 要問合わせ |

株式会社アルメックス

FIT-Aは、クリニックや調剤薬局向けに開発された自動精算機です。クレジットカードや各種電子マネー支払いなどマルチ決済に対応しており、スムーズな会計を実現しています。

株式会社アルメックスの比較ポイント

- 奥行わずか350mmで省スペースでも設置できる

- 全金種の釣り銭を取扱可能

- クリニックに必要な機能をパッケージ化

製品情報

| サイズ | 要問合せ |

|---|---|

| 重量 | ー |

| レセコン・電カル連携 | 可能 |

| 対応貨幣 | 紙幣:1万円、5千円、千円 硬貨:500円、100円、50円、10円、5円、1円 |

| 対応キャッシュレス決済方法 | 銀行Pay、クレジットカード、交通系ICカード(※今後対応予定) |

| 価格 | 要問合わせ |

おすすめの自動精算機についてはクリニック向け自動精算機おすすめメーカー20選|価格や選び方まで【徹底比較】でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

自動精算機の導入により、電子カルテやレセコンからの診察情報の入力から患者様の支払い・お釣りの受け取りまで会計の自動化が実現します。

スタッフの負担軽減・患者様との接触を避けることが可能です。クリニックの業務改善と患者様の利便性向上による再診率アップも期待できます。

導入費用が高額なので、レンタルやリース・補助金助成金も活用しましょう。この記事がクリニックの経営改善につながる自動精算機導入の参考となれば幸いです。

- 自動精算機に精通したコンシェルジュが希望に合う製品選びサポート!

- ご利用は完全無料!

- 予算や必要な機能にあった製品をご提案します!