無線ナースコールおすすめメーカー4選|選び方や仕組みを徹底解説

病院や介護施設で使うナースコールは、本部と各部屋の呼び出しボタンが有線でつながれたものが一般的でした。

しかし近年は、本部と各部屋の呼び出しボタンの配線がいらない「無線ナースコール」も登場しています。介護施設や、在宅介護(家庭)でナースコールを使うニーズが年々高まっているためです。

本記事では、無線ナースコールの特徴や選び方、おすすめメーカーなどを網羅的に紹介しています。なお本記事は、ナースコール入替を検討する病院や介護施設の相談に対応している専任コンシェルジュが執筆しています。

無線ナースコールの導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

- 業界に精通したコンシェルジュが希望に合うサービス・業者を厳選してご案内します

- ご利用は完全無料!

目次

無線ナースコールとは?

無線ナースコールとは、呼び出しボタンごとの配線工事をせずに使用できるナースコールです(施設等で使用する場合)。呼び出しボタンの配線がないため、ベッドレイアウトも自由に行えます。

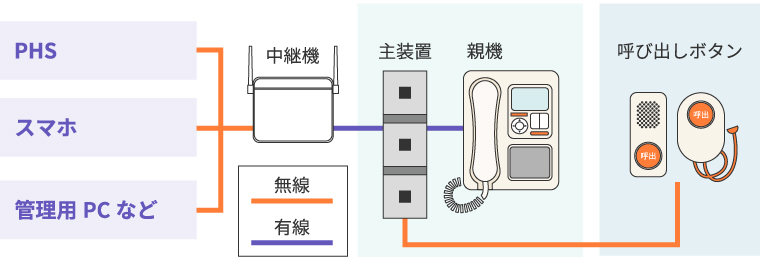

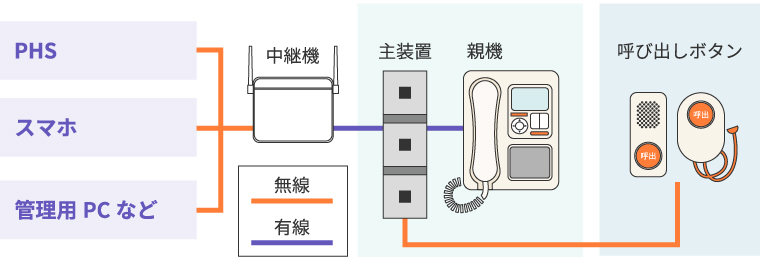

無線ナースコールというと、完全に配線が必要ない状態を思い浮かべる方も多いと思いますが、誤りです。上記の図をご覧ください。

正確には、ナースコールの構成のうち、本部にある機器とナースコールの呼び出しボタンが無線接続できるという意味です。無線ナースコールと各社が呼んでいますが、厳密に定義するなら、「有線接続と無線接続を合わせたナースコールの運用」といえます。

呼び出しボタンは、壁に取り付けるものや持ち運びができるものなど、さまざまな種類があります。配線工事の工数が削減でき、費用を抑えて導入できます。

>>家庭用ナースコールをお探しの方は「施設用無線ナースコールと家庭用無線ナースコールの違い」をご覧ください。無線ナースコールの特徴

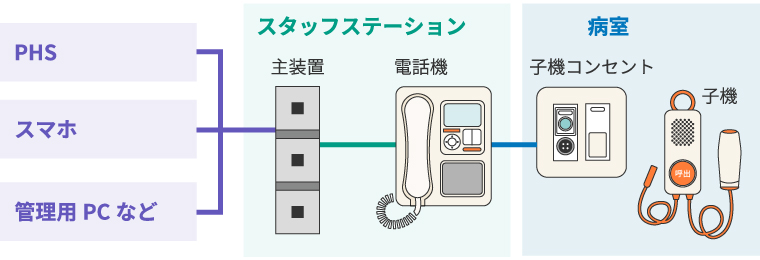

ナースコールは大きく分類すると、有線のナースコールと無線のナースコールの2つです。有線のナースコールは病院・施設内に配線を張り巡らせ、病室や居室など固定された場所で使用します。主に中規模以上の病院や介護施設で有線が使われているケースが多いです。

一方の無線タイプは、参入するメーカーの増加に合わせ、徐々に導入する施設が増えています。

有線ナースコールの一般的な配線

無線ナースコールの一般的な配線

無線ナースコールの機器構成

無線ナースコールは、以下の3つの機器から構成されます。

- 呼び出しボタン

- 基地局(本部、ナースステーション)

- 中継機

無線の呼び出しボタンと基地局のペアに加え、中継器を設置する運用が一般的。基地局を設置した場所と呼び出しボタンの距離が離れている場合、その間に中継器を置くことで、無線が届く範囲を拡大することができる仕組みです。

基地局や中継器を使う際は、電源にコンセントを刺してつかうこともあるので、完全な無線と言えるわけではないことに注意しましょう。

呼び出しボタン

呼び出しボタンは、患者様や利用者がボタンを押して、呼び出しを知らせる機器です。有線ナースコールは、配線を通して信号を知らせますが、無線ナースコールは呼び出しボタンから電波を飛ばして信号を知らせます。

製品によって、壁に取り付けるタイプや据え置きタイプなど、さまざまな呼び出しボタンがあります。複数タイプのボタンがあるので、状況や患者様・利用者に適したボタンの使用が可能です。

呼び出しの方法には、ボタンを押す以外の方法もあります。対象者の動きをセンサーで検知して通知する、センサータイプの製品などが該当します。

ナースコールの呼び出しボタンについてはナースコール呼出しボタンを種類別に紹介!ボタンを押せない患者への工夫もでも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

基地局(本部、ナースステーション)

基地局は、呼び出しボタンから発信された電波を受信する機器です。電波を受信して、どの呼び出しボタンから呼び出されているのか表示します。

施設によっては「ナースステーション」「詰所」とも呼ばれます。

中継機

中継機は、無線の届く範囲を広げるための機器です。

広い病院や介護福祉施設では、呼び出しボタンと基地局の無線範囲だけでは、無線が行き届かない場合があります。中継機を使用すれば、無線の届く範囲を拡大でき、広い範囲でも無線ナースコールの導入が可能です。

Wi-Fi環境の整備も必要

無線ナースコールを導入する際に、機器構成の他に欠かせないものが施設のWi-Fi環境です。Wi-Fiとは無線でネットワークに接続する技術のことで、無線ナースコールを利用するためには、Wi-Fi環境が欠かせません。

すでにWi-Fi環境が整えられている病院や施設は、そのまま利用することも可能です。一方で、Wi-Fi環境がない病院や施設の方は、新しく導入する必要があります。そのため、Wi-Fiを導入する方法がわからない病院や施設の方は、無線ナースコールの導入をためらってしまう方もいるかもしれません。

ただ、自宅でWi-Fiを接続することと同じようにプロバイダに申し込むだけでは不十分。介護施設では、ナースコール以外にも様々な機器がある場合が多く、より複雑で専門的な設計が必要になります。ナースコールメーカーやその提携業者に工事を任せれば、施設にとって最適なWi-Fi環境を構築することができるでしょう。

参考:高齢者住宅・福祉・介護施設にWi-Fiを導入しよう!WiFi導入・工事・保守業務サービス - 名電通株式会社

参考:介護施設の価値を高めるネットワーク構築(Wi-Fi)の提案|平和テクノシステム

無線ナースコールのメリット・デメリット

無線ナースコールと有線ナースコールを比較すると、配線の有無という点が大きく異なります。それぞれメリットとデメリットを踏まえた上で、病院や施設に適したナースコールを選択することが重要です。

無線ナースコールのメリット

無線ナースコールのメリットには、次の4つがあげられます。

- 有線ナースコールと比べて安価

- 利用者が常に呼び出しボタンを持っていられる

- 設置場所を選ばない

- 一斉同時呼び出しが可能

有線ナースコールと比べて安価

無線ナースコールは呼び出しボタンの配線工事を必要としないため、有線ナースコールを導入する場合と比べて、工事費用を削減することができます。

ナースコールの価格相場についてはナースコールの価格を徹底比較|主要メーカー5社の値段や相場は?でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

利用者が常に呼び出しボタンを持っていられる

無線ナースコールの場合、信号を電波で飛ばすため、所定の設置場所以外でも呼び出しボタンを使用できます。

有線ナースコールの場合、患者様が居室でしか呼び出しボタンを使えないため、患者さまの行動を制限せざるを得ないケースが発生します。無線ナースコールを使えば、患者様が呼び出しボタンを居室の外に持ち出すことができます。

設置場所を選ばない

有線ではコードの長さという制限がありますが、無線であればコードが届く範囲を気にすることなくナースコールを設置できます。ベッドのレイアウトも自由自在に変更でき、利用者を第一に考えた運用を実現できます。

一斉同時呼び出しが可能

既存のナースコールシステムでは、PHSに連絡する場合は、一つずつPHSに連絡する運用しかできないものもあります。無線ナースコールシステムでは、患者様や利用者に周知したいことがある場合には、一斉に呼び出しをおこなうことが可能です。

無線ナースコールのデメリット

無線ナースコールのデメリットには、次の3つがあげられます。

- 音声通話ができない

- 通信トラブルが起こりうる

- 電池切れのリスクがある

音声通話ができない

無線ナースコールでは、ナースコール越しに患者様と通話することができません。

そのため、呼び出した患者様や利用者のもとへ行くまでは、どのような用事で呼び出されたのかわからないのが難点です。予定の確認といった音声通話だけでも対応できる用事であっても、無線ナースコールの場合は患者様・利用者のもとへ訪れる必要があります。

通信トラブルが起こりうる

無線ナースコールは通信状況が悪くなれば、通信がうまくいかなくなるトラブルが生じるリスクも考えられるでしょう。通信トラブルが生じて、呼び出しができなくなれば、患者様や利用者に迷惑がかかるかもしれません。

障害物があったり、距離が遠かったりすると通信が不安定になりやすいです。通信が不安定な場合は、中継機を使用したり、メーカーに相談したりして、対応しましょう。

電池切れのリスクがある

無線ナースコールは、持ち運びができるタイプのものは電池や充電をして使用するため、使用中に電池が切れてしまうリスクも。当然、電池が切れてしまえば、使うことはできません。電池や充電が切れてしまわないように、定期的に電池の残量を確認する必要があります。

無線ナースコールの選び方

ここまではWi-Fi環境や無線ナースコールの機器構成を見てきました。ここからは、どのように製品を選んでいけば良いか、2つのポイントから解説します。

- Wi-Fi環境の有無

- ICT機器との連携

Wi-Fi環境の有無

Wi-Fi環境は、無線ナースコールを運用するための前提となります。ただ、Wi-Fi環境がないために、無線ナースコールの導入をためらっている病院や施設の方もご安心ください。

無線ナースコールを提供する会社の多くは、導入の際にWi-Fi工事から相談に乗ってくれます。Wi-Fiの仕組みがわからなかったり、どこに設置すればよいのか判断がつかなかったりする場合でも、提案してくれるので悩むことなく導入できるでしょう。

ICT機器との連携

無線ナースコールの強みとして、スマートフォンや見守りシステムなど、様々なICT機器と連携できる点が挙げられます。ナースコールシステムに組み込むことができる他システムの中でも、代表的な例を紹介します。

スマートフォンとの連携

ナースコールシステムとスマートフォンを連携することで、患者様の記録をスマートフォンで記入したり、ナースコールの通知をスマートフォンで受けたりすることが可能になります。内線用のPHSと外線用の携帯電話の2台持ちをしている医療福祉施設も多いと思いますが、その煩わしさから解放されます。

また、チャットなどのテキストによるコミュニケーションを実現できる点も大きなメリットです。普段使っているスマートフォンと同様、至急の連絡でない場合は、テキストメッセージを残す運用も可能になっります。

ナースコールとスマートフォンとの連携についてはナースコールシステムとスマホ連携で業務効率化|仕組みやメリットを解説でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

インカムとの連携

インカムを活用している介護施設などにおすすめの運用として、ナースコールシステムとインカムを連携させることができます。インカムで会話をしている際にナースコールの通知が鳴った場合、割り込みで呼び出し音を鳴らすこともできるため、利用者様のSOSを見逃す心配もありません。

介護施設で使うインカムについては介護施設向けのインカム24選|選び方や導入メリット解説でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

見守りシステムとの連携

離床センサーや見守りシステムとの連携を希望する介護施設も増えてきています。利用者の居室に設置した離床センサーが鳴った際、スタッフの持っているスマートフォンを呼び出す運用を実現している施設もあります。

無線ナースコールおすすめ4選

無線ナースコールは、各社から機能や特徴の異なる製品が提供されています。選ぶ時には、それぞれの機能や特徴を理解して、病院や介護施設に適した製品を選ぶことが重要です。ここでは、代表的な無線ナースコール4選を紹介します。

株式会社ナカヨ

株式会社ナカヨの「NYC-Si緊急呼出コールシステム」は、充電や電池交換を必要としない無線ナースコールです。多くの無線ナースコールは充電したり、電池を使用したりしているため、充電や電池がなくなってしまうと、無線ナースコールは使用できなくなります。

しかし、「NYC-Si緊急呼出コールシステム」には、自己発電機能があるので、充電や電池交換を必要としません。そのため、充電や電池交換を忘れていて、いざという時に使用できないといったトラブルを避けることが可能です。また、呼び出しの着信音や着信ランプを分けて設定できるので、どこから呼び出されたのかすぐに把握できます。

株式会社ナカヨの比較ポイント

- 自動で通知が届く見守りセンサーとも連携できる

- 患者様からの呼び出し履歴は介護記録システムへ反映できる

- インカムは介護ロボット導入支援補助金でも導入できる

| 対象施設 | 介護施設 |

|---|---|

| 参考価格 | 要問合せ |

| 連携機器 | PHS、スマートフォン、介護ソフト、見守りセンサー、インカムなど |

| 設置方法 | 無線 |

名電通株式会社

名電通株式会社の低価格ナースコールシステム電話設備一体型ナースコール「ナースエコール」は、価格・時間・安心がエコな無線ナースコールです。ナースコールと電話設備を一体化することにより、低価格でありながら、拡張性の高い機能を兼ね備えています。電話設備一体型であるため、ナースコールはもちろん、内外線もハンディナースPHS一台で対応可能です。

呼び出し状況や履歴などは、一元管理システムに集約されるため、一目で情報を把握したり、あとで情報を見返したりできます。豊富なオプションも用意されているので、病院・施設に合わせてカスタマイズして使用するのもおすすめです。

名電通株式会社の比較ポイント

- 低価格でありながら、高機能を兼ね備えた電話設備一体型ナースコール

- 豊富なオプションで、病院・施設に合わせたカスタマイズが可能

- ひとつの端末でナースコール・内外線の取次ができ、業務効率アップに!

| 対象施設 | 医療機関、介護施設 |

|---|---|

| 参考価格 | 7,800円/月~(小規模施設の場合。要問合せ) |

| 連携機器 | PHS、スマートフォン、各種センサー、インカムなど |

| 設置方法 | 無線 |

インフィック株式会社

インフィック株式会社の「LASHIC-call」は、簡単操作で通話ができる無線ナースコールです。ボタンをタッチするだけの簡単な操作で、登録先の電話に発信し通話ができます。反対に見守り側の方からスマートフォンから発信して、状況を確認することも可能です。

使用するにはインターネット環境が必要ですが、インターネット環境がない場合には、ナースコールに挿すだけで使える通信端末のレンタルをおこなっています。さらに、同社が提供する「LASHIC-room」と連携させれば、動きや温湿度などを検知できるようになり、より安心できる環境を整えられるでしょう。

インフィック株式会社の比較ポイント

- ボタンを押すだけで通話ができる簡単な操作

- インターネット環境がない場合には通信端末のレンタル可能

- 「LASHIC-room」と連携させることで、より安心できる環境を構築!

| 対象施設 | 介護施設 |

|---|---|

| 参考価格 | 2,178 円/月~(別途Wi-Fi、インターネット回線が必要) |

| 連携機器 | スマートフォン、見守りセンサーなど |

| 設置方法 | 無線 |

ジーコム株式会社

ジーコム株式会社の「ココヘルパ」シリーズは、さまざまな状況に最適なシステムを複数用意しています。「ココヘルパVP」は、業界初の映像型活動検知機能を搭載しており、映像から動きを自動で分析・検出してくれるので、状況に合わせた対応が可能です。

一方で、コストを削減して導入したい方には、呼び出し機能に特化した「ココヘルパA」といった製品が用意されています。他にも、音声による会話ができるシステムや映像を見ながら会話できるシステムなどがあります。介護記録ソフトと連携させて、端末から記録を入力できるので、業務効率が格段に向上するでしょう。

ジーコム株式会社の比較ポイント

- 特徴の異なる豊富な種類のシステムから選べる

- 介護記録ソフトと連携させることにより、業務効率アップにつながる

- 介護施設専用設計で、サービスの質と業務効率化を追求した製品

| 対象施設 | 介護施設 |

|---|---|

| 参考価格 | 要問合せ |

| 連携機器 | スマートフォン、介護ソフト、見守りセンサーなど |

| 設置方法 | 無線 |

施設用無線ナースコールと家庭用無線ナースコールの違い

施設向けの無線ナースコールと家庭用ナースコールの違いは以下の3つです。

- ナースコールの価格

- ナースコールの接続範囲

- 利用者様の緊急度

ナースコールの価格

介護施設などで利用する無線ナースコールは、家庭用よりも価格が高くなります。施設で使用する場合は、インターホン工業会の基準に適合・登録されているものを選ぶようにしましょう。

ナースコールの接続範囲

無線ナースコールは、呼び出しボタンの配線工事が必要ない分、接続できる範囲が狭い傾向にあります。導入したいナースコールがある場合、接続範囲は必ず確認しましょう。

利用者様の緊急度

有線と比べるとどうしても接続が不安定なことがあります。利用者さんの緊急度が高い場合は、通知が受け取れなかった場合のリスクも高くなってしまいます。これらのことから、無線ナースコールは小規模の施設におすすめです。

無線ナースコールと連携できるシステム

各種機器と連携させることにより、多くの業務に役立つ機能の使用が可能です。ここでは、無線ナースコールと連携できる各種機器と実際の使用例を詳しく見ていきましょう。

無線ナースコールとスマートフォンとの連動

無線ナースコールとスマートフォンを連動させることで、広い画面表示と多様な機能、直感的なタッチ操作が可能です。

「アイホン株式会社」のスマートフォン連動の例を見ると、スマートフォンならではの機能を活かして、業務をサポートできます。たとえば、呼び出された患者様や利用者に処置をおこなった場合、通常であればナースステーションや病室・居室へ行って処置の記録をつけなければなりません。

しかし、スマートフォンと連動させれば、その場でスマートフォンに処置の記録ができます。また、スマートフォンの画面表示が大きいため、誰からどの場所で呼び出されたのか、一目で確認することも可能です。

参考:アイホン株式会社 機能・特長 スマートフォン・ハンディナース(PHS)

ナースコールとスマートフォンの連携については 「ナースコールとスマホ連携で業務効率化|対応できるメーカー一覧も」でも詳しく解説しています。参考にしてください。

無線ナースコールと介護記録ソフトとの連携

無線ナースコールと介護記録ソフトを連携させることで、ナースコールの呼び出し履歴やケアの記録などが、自動で入力されるようになります。

「ジーコム株式会社」の製品を例に挙げると、以下の介護ソフトと連携可能です。

- NDソフトウェア株式会社「ほのぼのNEXT」

- ケアコラボ株式会社「ケアコラボ」

- 株式会社トラステック「スマートケアMOVE」

- 株式会社ビーシステム「ファーストケア」

- 株式会社ワイズマン「ワイズマンSP+ケア記録OP」など

自動で記録されるようになるため、記録のために何度もスタッフステーションに戻る必要がなくなり、業務効率が向上します。

参考:介護記録ソフト連携・ケア記録スタンプ|介護用ナースコールココヘルパ|ジーコム

無線ナースコールと見守りシステムとの連携

無線ナースコールと見守りシステムを連携させることで、場所を問わず、患者様・利用者に異常が生じた時に迅速に対応できます。ここでは、具体的に「株式会社平和テクノシステム」と「ジーコム株式会社」の事例を詳しく見ていきましょう。

株式会社平和テクノシステムの「Yuiコール」は、無線ナースコールと見守りシステムを連携させることにより、心拍数や呼吸数を検知できます。異常な心拍数や呼吸数になった場合には自動でナースコールが発信されるため、本人が直接ナースコールを押せなくても安心です。

また居室内に設置した見守りカメラと連携させれば、呼び出しがあった時にモニターで映像を確認できます。患者様や利用者のもとに足を運ばなくても、ナースコールの親機から状態が見られるわけです。直接訪れる前に映像で状態を確認できるため、必要な処置や道具などを想定でき、スタッフが次の対応を立てやすくなります。

ジーコム株式会社の「ココヘルパ」は、業界初の映像型活動検知機能を搭載した製品です。患者様・利用者の起床や夜間の動きを自動で分析・検出してくれるので、見回りを優先すべき患者様・利用者が一目でわかります。リスクのある方を優先的に見回れるようになるため、効率よく業務をおこなえるようになるでしょう。特に、人手の少ない夜勤帯の負担軽減につながるシステムです。

また「ココヘルパ」が連携できる見守りシステムは自社の製品だけではありません。次にあげる他社の見守りシステムとも連携が可能なので、すでに対応メーカーの見守りシステムを導入している場合には、そのまま利用できます。

- フランスベッド株式会社

- パナソニック株式会社

- パラマウントベッド株式会社 など

参考:ジーコム株式会社

まとめ

ナースコールには、有線と無線のタイプがあります。無線ナースコールの大きな特徴は、配線を必要としないことによる、持ち運びの手軽さやインターネットを介した他機器との連携です。一方で、Wi-Fi環境が必要であったり、通信トラブルが生じるリスクがあったりといったデメリットもあります。

無線ナースコールは、メリット・デメリットを理解して導入すれば、業務の効率化や患者様・利用者の利便性向上に大きく役立ちます。導入を考えている方は、ぜひ検討してみてください。

- 業界に精通したコンシェルジュが希望に合うサービス・業者を厳選してご案内します

- ご利用は完全無料!