メディコムの電子カルテ「Medicom-HRf Hybrid Cloud」の口コミ・評判は?

メディコムの電子カルテ「Medicom-HRf Hybrid Cloud」は操作が簡単で、ペーパーレス化を期待できる製品です。多くの外部機器・サービスと連携でき、カスタマイズも自由に行えます。その利便性の高さから、多くの医科で導入されているのです。

今回は「Medicom-HRf Hybrid Cloud」の概要はもちろんユーザーの口コミや料金など、なかなか見つからない情報を深堀りしていきます。これから電子カルテの導入を検討されている方の参考にしていただければ幸いです。

目次

メディコムの電子カルテ「Medicom-HRf Hybrid Cloud」とは?

| 会社名 | ウィーメックス株式会社 |

|---|---|

| 初期費用 | 要お問い合わせ |

| 月額利用料 | 要お問い合わせ |

| おすすめの診療科 | 内科、外科・整形外科、小児科、耳鼻咽頭科、皮膚科、循環器内科、レディースクリニック、精神科など |

| 施設規模 | クリニック向け |

| 提供形態 | ハイブリッド型(※サーバー障害時などクラウドに切り替え運用) |

| レセコン | 一体型 |

| 連携可能な機器・システム | モダリティ・PACS、検査機器、予約・再来受付システム、問診システム、透析管理システム、自動精算機など |

| 推奨環境 | Windows、iOS、その他 |

| サポート体制 | リモートサポート対応、全国120拠点にサポート体制 |

「Medicom-HRf Hybrid Cloud」とは、一般診療所向け電子カルテシェアナンバーワンのウィーメックスが提供する、ハイブリッド型の電子カルテです。カルテ入力時にリアルタイムでチェックし、レセプトエラーもワンクリックで修正してくれます。算定アシスト機能を標準搭載しており、月末月初にかかる業務負担の大幅軽減が可能です。入力用のシートをあらかじめ作成することができ、スムーズに診察をすすめられます。連携できる機器やサービスは約170社となっており、カスタマイズ次第で利便性をさらに上げられるでしょう。

IT導入補助金の支援事業者にもなっており、導入時は最大150万円の補助を受けることができます。

「ハイブリッド型」については後述しているので、気になる方はハイブリッド型とは?クラウド型では情報漏洩が不安な方に!へお進みください。

なお、Medicom-HRfは2023年6月末をもちまして販売終了となっています。今後はMedicom-HRf Hybrid Cloudをご検討いただくことになります。

電子カルテ導入に活用できる補助金については【2024最新】電子カルテ導入で使える補助金は?IT導入補助金の申請方法も でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

こんな人におすすめ!Medicom-HRf Hybrid Cloudのメリット

ここからは、Medicom-HRf Hybrid Cloudを導入することで得られるメリットについて解説します。

レセプト時期の残業や返戻に困る方に!レセプトのミスを防ぐ機能が充実

多くの医療機関ではレセプトチェックのため、月末月初は特に残業が発生してしまいます。診察終了後でないとできない業務なので、どうしても時間がかかってしまうのです。Medicom-HRf Hybrid Cloudであれば、カルテ入力時にリアルタイムで自動チェックを行ってくれます。

不明点があればその場で修正ができるので、後から確認する必要がありません。レセプトチェック後はエラーリストの一覧表示が可能です。一覧からワンクリックで該当カルテを表示・修正ができるので、効率よく業務をすすめることができます。

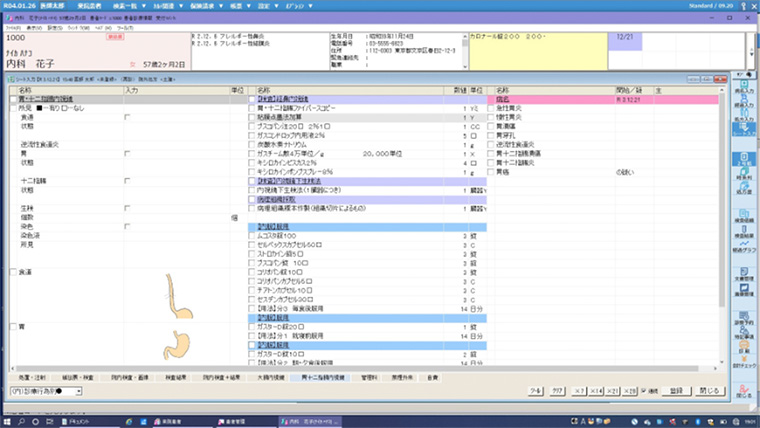

とにかく使いやすい電子カルテがいい方に!カルテ入力や経過確認の時短機能

操作がしやすい点も、Medicom-HRf Hybrid Cloudの特徴です。所見・病名・処方・検査など、1画面でカルテ入力をすべて完結できます。記載の内容をリアルタイムでチェックでき、入力ミスも防止できるでしょう。

また、疾患ごとや投薬用など施設の用途に合わせて入力用のシートを自由にカスタマイズできます。さまざまな診療パターンに対応できるので、スムーズな運用が可能です。運用開始後のシート修正や項目の追加もできます。

他サービス・機器と連携させて使いたい方に!170社との連携実績

Medicom-HRf Hybrid Cloudは、約170社のさまざまな機器と連携できます。以下は連携できるサービス・機器の一部です。

- モダリティ、PACS

- 予約/再来受付システム

- 問診システム

- 透析管理システム

- 耳鼻科検査システム

- 検査機器/システム(POCT、検査管理システム、検査センター)

- 窓口自動精算機

- 医療経営ダッシュボード

- 眼科検査システム

施設の業務に応じて自由にカスタマイズでき、組み合わせ次第で効率化も期待できます。以下は「内科系標ぼう科」でメディコム社の電子カルテと連携運用されることの多い企業様の一例です。

内科系標ぼう科

| モダリティ、PACS | コニカミノルタジャパン株式会社 他 |

|---|---|

| 検査機器・システム(POCT、検査管理システム、検査センター) | アークレイ株式会社、株式会社三和化学研究所、日本光電工業株式会社、フクダ電子株式会社 他 |

| 予約・再来受付システム | 株式会社アイアコス、ドクターキューブ株式会社 他 |

| 窓口自動精算機 | 株式会社アルメックス、株式会社寺岡精工、株式会社メディコムエイド、島津メディカルシステムズ株式会社 他 |

| 問診システム | 株式会社ユー・アイ・エス 他 |

| 医療経営ダッシュボード | 株式会社エムティーアイ |

圧倒的なサポート体制|緊急時でも安心して利用できる安心感

システムに万が一の不具合があった際にすばやく対応できるよう、メディコムは全国120以上の拠点に販売代理店の担当者がいるため、現場に来て修理してもらうことができます。高い知識と技術力を持つエンジニアが常駐しているため、来訪してもらうほどではなくても、電話で質問することもできます。

クラウド型電子カルテメーカーで、ここまでのサポート体制を構築できているメーカーは多くありません。オンプレミス時代から50年以上も診療所の電子カルテをサポートしてきたPHCだからこそ、提供できる安心感といえます。

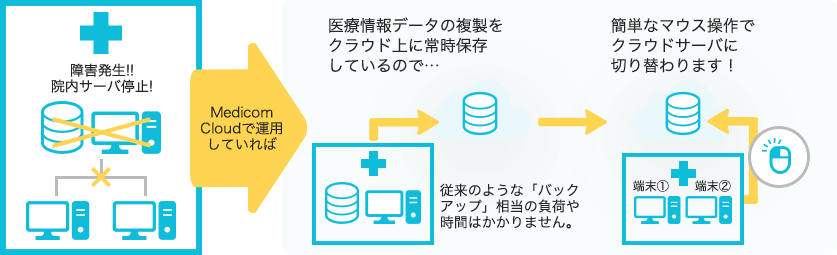

ハイブリッド型とは?クラウド型では情報漏洩が不安な方に!

クラウド型の電子カルテが流行っているのは理解できるが、大事な患者情報が流出することに不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。クラウド型とオンプレミス型の良いとこどりをした「ハイブリッド型」のメディコムなら、そんな不安にも寄り添ったソリューションがあります。

「Medicom Cloud運用継続サービス」は、オンプレミス型の運用をしながら、顧客情報データをクラウド上に同期保存できるサービスです。イメージは下記の通りです。

平常時は施設内サーバで通信環境やブラウザの影響を受けずにスピーディーに業務を遂行でき、万一、施設内サーバに障害が発生した場合には、クラウドサーバへ運用を切り替え。緊急時でも患者さんへの医療サービスの継続が可能になります。

Medicom-HRf Hybrid Cloudのデメリットは?

続いて、Medicom-HRf Hybrid Cloudのデメリットについて解説します。

システムアップデートに時間がかかる

Medicom-HRf Hybrid Cloudはメリットが非常に多く、デメリットはほとんどないといえます。その中でも唯一のデメリットとして考えられるのがシステムアップデートに時間がかかるというユーザーの声があることです。

アップデートにかかる時間は、データの内容や使用している端末によっても変動するため一概には断定できません。一度アップデートを開始してしまえは業務も止まってしまうので、診察後など時間に余裕がある時に行いましょう。

Medicom-HRf Hybrid Cloudの評判・口コミをチェック!

Medicom-HRf Hybrid Cloudを実際に利用している施設は、どのような評価をしているのでしょうか。ここでは、Medicom-HRf Hybrid Cloudのさまざまな評判・口コミを紹介します。

Medicom-HRf Hybrid Cloudの導入シェア

まずは「m3.com」「ITトレンド」「日経メディカル」で公表している電子カルテのシェアランキングの結果を統合しました。その結果、独自に算定した推定データではMedicom-HRf Hybrid Cloudはシェア1位となっています。基本的にどのランキングでも上位に位置しており、多くの医療機関から支持されている電子カルテです。

より詳しく電子カルテのシェアランキングが知りたい方は【2024最新】電子カルテのシェアランキング|おすすめメーカー製品を徹底比較 でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

Medicom-HRf Hybrid Cloudの良い評判・口コミ

ここからは、Medicom-HRf Hybrid Cloudのさまざまな評判や口コミを紹介します。まずは、良い評判・口コミを見ていきましょう。

操作がシンプルで未経験者でも覚えやすい

医療関係からの口コミ

他の電子カルテは操作が難しいものも多く医療事務未経験者だと覚えるのが大変ということがあるが、こちらの製品は基本的に操作がシンプルなので未経験者でも覚えやすいしこちらも教えやすいと思いました。

出典:操作がシンプルなので未経験者でも覚えやすい|Medicom-HRf Hybrid Cloud|ITトレンド

疾患・薬効ごとの処方や検査テンプレートの作成が簡単

医療関係からの口コミ

疾患や薬効毎の処方、検査テンプレートが簡単に作成でき、見やすく、使いやすい。分院展開する時に、専門科に関わらず均一化した診療を提供できる。新入職員へのオリエンテーションの時間も省略できた。

出典:カスタマイズしやすい電カル|Medicom-HRf Hybrid Cloud|ITトレンド

使う頻度の高い処置や処方をショートカット登録できる

医療関係からの口コミ

ある程度パターン化して、同じ処置や同じ処方を登録してるので、画面上で右から左の用にペースト出来るので、処理の速さが早くなり、患者さんの待ち時間が短くなったと思います。

出典:入力のしやすさと処理の速さ|Medicom-HRf Hybrid Cloud

ペーパーレス化が可能になった

医療関係からの口コミ

紙カルテでの5年保管(場所の確保、管理状態等)の問題がなくなりとても便利になりました。手書きでは残しづらいメモなどもカルテに気軽に入れられ、見直しもしやすく診察スピードが大幅に上がりました。

出典:適切なアップデートと保証あり|Medicom-HRf Hybrid Cloud|ITトレンド

在庫管理が容易に

医療関係からの口コミ

これまで医薬品発注を紙ベースで行っており、膨大な時間と手間がかかっていたのが、レセコンと連動した当ソフトを利用することにより、在庫管理が非常に容易になった。

出典:レセプト送信に加えて在庫管理ソフトとしても優秀|Medicom-HRf Hybrid Cloud|ITトレンド

マニュアルによりスピーディーな問題解決

医療関係からの口コミ

日々の業務で使っていますが、使い方も複雑なことはあまりなく、簡単に使えています。使い始める時にはカラーのマニュアルも頂き、不明な点はそのマニュアルを見ればすぐ解決できます。

出典:いつもお世話になっております。会計の待ち時間が短縮された。|Medicom-HRf Hybrid Cloud

ワンタッチでのオーダーセットが可能

医療関係からの口コミ

カルテ記載、頻用処方セット、病名、各種オーダーをセットにすることが可能である。 頻度の多い疾患、精査については、自分でセットを作成することにより、カルテ記載や病名入力、オーダー、処方までワンタッチで完結することが可能である

出典:Medicom-HRf Hybrid Cloudの製品情報(特徴・導入事例)

Medicom-HRf Hybrid Cloudの悪い評判・口コミ

続いて、Medicom-HRf Hybrid Cloudの悪い評判・口コミを紹介します。

カスタマイズ方法のレクチャーは必要

医療関係からの口コミ

実際に使ってみると、カスタマイズのやり方をあまり丁寧に教えてもらえないまま、作り込みも半端なまま開院してしまい、かなり使いにくく半年経ってもなお問題山積みです。また、他の業者のソフトとの相性が悪いのか、データのやり取りが上手くいかなかったり、思った通りの動きをしないことも多々あり、かなり困っています。

出典:値段が安い割にカスタマイズも出来るようだがサポートがいまいち|Medicom-HRf Hybrid Cloud|ITトレンド

システムアップデートが遅い

医療関係からの口コミ

システムのアップデートに、とても時間がかかるように思います。たまにですが、画面動作が停止することもあります。

出典:比較的分かりやすく使いやすいと思う|Medicom-HRf Hybrid Cloud|ITトレンド

集計作業に時間がかかる

医療関係からの口コミ

こちらのPCの性能のせいかもしれませんが、集計作業に時間がかかります。ソフト変更も時間がかかり残業になるのが嫌です。もっと早くしてほしいです。

出典:入力ルールが分かれば誰でも使える|Medicom-HRf Hybrid Cloud|ITトレンド

口コミから分かった「Medicom-HRf Hybrid Cloud」

Medicom-HRf Hybrid Cloudは「操作がシンプルで扱いやすい」「状況に合わせたオーダーセットが簡単」との声が多くありました。同時に「紙媒体が不要なのでペーパーレス化が実現できた」といった高評価も得ています。

一方「動作の動きが遅いことがある」「システムアップデートに時間がかかる」との声もありました。アップデートについては業務終了後など、時間に余裕がある時に行うことで対処できます。

操作性のしやすさについては、メリットが大きい製品といえるでしょう。それでも操作方法に不安がある場合は、メーカーに納得いくまで問い合わせるのをおすすめします。

「Medicom-HRf Hybrid Cloud」の口コミまとめ

- 操作がシンプルで未経験者でも覚えやすい

- 使う頻度の高い処置や処方をショートカット登録できる

- ペーパーレス化が可能

- スピーディーに問題解決できるマニュアルがある

- カスタマイズ方法の確認は必須

- システムアップデートに時間がかかる

- 集計作業に時間がかかる

Medicom-HRf Hybrid Cloudの機能は?|クラウドサービスとの連携でより快適に

ここまでで、Medicom-HRf Hybrid Cloudにはメリットが大きいことが分かりました。そもそも、Medicom-HRf Hybrid Cloudにはどのような機能が搭載されているのでしょうか。以下で詳しく解説していきます。

他社のクラウド型サービスとの連携がしやすいよう、クラウド連携サービス「Medicom Cloud Connect API」を開始しました。受付、会計周りでは、他社クラウドサービスと連携させることでより便利な使い方を実現できます。

受付に関する機能

・オンライン資格確認

オンライン資格確認機能をレセコン端末で行えます。新たに機器を導入する必要がないので、省スペースでも設置でき受付業務の簡略化が可能です。

リクルート社の受付・順番待ち管理システム「AirWAIT」と連携することで、来院時の情報を即座に「Medicom-HRf Hybrid Cloud HybridCloud」「 Medicom-HRf Hybrid Cloud core」に反映できるようになります。Airウェイトでの受付情報が メディコムHRfシリーズの来院一覧情報に自動で反映されるので、受付システムと電子カルテで患者情報を二度打ちする手間がなくなります。iPad、番号券発券プリンターは別途購入が必要です。

また、web問診サービス「Symview(株式会社レイヤード)」ともAPI連携が可能。Symviewの入力結果を、ワンタッチで電子カルテに転記することができます。WEB問診の内容が自動で電子カルテに反映されるわけではありませんが、同じ端末で電子カルテとWEB問診システム両方を起動させておけば、簡単に問診内容をカルテにコピーできます。

・予約

来院時や電話などで受け付けた患者様の予約内容を、登録・管理することができます。部門・診療科・医師だけでなく検査や診察など、目的に応じたカテゴリ分けが可能です。

診察に関する機能

・カルテ画面のカスタマイズ

カルテの入力画面を施設ごとにカスタマイズできます。視認性をアップすることができ、より直感的に操作を行えるでしょう。

・検査

カルテで入力した検査項目を、院内外問わず各検査機関へ情報を送信できる機能です。検査項目はチェックをつけるだけで完結できるので、オーダー漏れの心配がありません。

・診察時チェック

診察時に入力した項目に対し、厚生労働省が公開している算定ルールに沿っているのかをチェックする機能です。チェック箇所にはポップアップで詳細が表示されるので、簡単に修正ができます。

・文書作成

紹介状・計画書・診断書・指示書などの文章テンプレートを標準搭載しています。出力形式はWord・Excel・PDFの全てに対応しており、カスタマイズも可能です。

・訪問診療

訪問先に通信端末を持ち出すことで、いつでもカルテの内容を確認できます。カルテの入力や帳票の出力もでき、施設スタッフとの情報共有もスムーズです。

会計/レセプト/決済に関する機能

・会計チェック

会計時に、厚生労働省が公開している算定ルールに沿っているかを都度チェックしてくれる機能です。「算定回数」「背反」「包括」などさまざまな角度からチェックし、ミスを未然に防止します。

・会計でレセプト表示

会計時にワンクリックでレセプトを表示し、その場で算定に対するチェックを行うことができます。毎日行われる会計中にチェックが行えるので、月末月初に業務が集中しません。

・レセプトチェック

レセプト請求前の点検を一括で行える機能です。修正したいカルテにはワンクリックで移動できるので、簡単に業務をすすめることができます。

・決済業務を効率化

上記の会計サポート機能で会計データが完成したら、患者さまに決済してもらって診療が完了します。現金決済をメインにしているクリニックもあるかと思いますが、クレジットカードやQRコード決済に対応できる「キャッシュレス決済端末」とも連携することができます。

SB C&S株式会社のキャッシュレス決済端末「PayCas Mobile」とAPI連携することで、患者さまの決済をスムーズに進めることができます。ディコム連携の場合に限り、決済手数料を通常より安く抑えられる特典もあるので、検討の余地はあるでしょう。キャッシュレス決済の導入により、患者満足度の向上につながる効果も期待できます。

なお、申し込みから約1.5か月~2か月で利用開始できます。

メディコムお客様限定の特別プラン

| 初期費用 | 0円 |

|---|---|

| 月額費用 | 7,000円 |

| クレジットカード決済手数料 | 1.5%~ |

| 電子マネー決済手数料 | 2.3%~ |

| QR決済の決済手数料 | 2.0%~ |

・オンライン請求

Medicom-HRf Hybrid Cloudからワンクリックでオンライン請求が行えます。オンライン請求の専用回線への切り替えはボタン操作のみで行えるので、非常に簡単です。保険請求はもちろん、労災や介護保険の請求にも対応しています。

経営サポート/全体に関する機能

・経営分析

レセプト情報を活用し、施設の経営や来院患者の状況をダッシュボードで可視化する機能です。今後の経営方針を立てる際の資料に役立つでしょう。

・集計/検索

日報・月報はもちろん、指定した検索条件に合った患者様一覧を出力できます。来院される患者様の傾向を把握したり、DM送付などへの活用も可能です。

・電子カルテ/レセコン一体型

電子カルテとレセコンが連動しているシステムなので、一度の入力で両方のシステムに反映できます。重複入力の必要がなく打ち間違いも防止できるため、業務負担の軽減が可能です。

・オンプレ×クラウド

Medicom-HRf Hybrid Cloudはオンプレ型となっています。「Medicom Cloud Connect API」を活用することで、自社・他社のクラウドサービスとの連携が可能です。

セキュリティに関する機能

・ファイアーウォール

ファイアウォールにより、外部のインターネットからの不正アクセスを防止します。各カテゴリーで必要なURLを登録することで、それ以外のサイトへのアクセスを防ぐことができます。

・ウィルス対策ソフト

ウィルス感染の予防や、実際に感染してしまった場合に駆除できる機能を標準搭載しています。

Medicom-HRf Hybrid Cloudの導入の流れ

Medicom-HRf Hybrid Cloudの注文から本格稼働までは3ヶ月程度です。最初の1ヶ月程度は、どのように運用していくかを数回に分けてヒアリングしていきます。その後データ移行を含めた機器の設置や操作レクチャーを経て本格稼働していくため、非常に安心です。

専門スタッフによる稼働日の立ち合いや定期的に訪問をしており、万が一の時もすぐに対応してくれるでしょう。

ニーズ・目的別!メディコムのその他電子カルテ

メディコムでは「Medicom-HRf Hybrid Cloud」の他にも施設規模や診療科にあわせた電子カルテを取り揃えています。以下で、メディコムが取り扱っている製品を見ていきましょう。

中小規模病院向け Medicom-CK

一般・療養型中小規模病院に必要な機能やシステムを搭載した製品です。欲しい機能や情報以外をなるべくそぎ落とすことで、画面設計をシンプルにして操作性を向上させています。診療中に患者様の情報確認をする際にもスムーズです。

必要な患者様の情報は一画面にまとめられているため、画面切り替えや操作時のクリック数を最小限に抑えられます。Medicom-CKも端末を限定することなく利用でき、それぞれのサイズに対応した見やすい画面設計が特徴です。

病院向けレセコン一体型 Medicom-HSf

カルテを電子化し、部門へは紙での支持せんで運用するシステムです。これまで紙カルテで運用していた施設でも大きな運用変更は不要なので、ストレスがありません。スムーズな移行を実現できるでしょう。

医薬品・診療行為などのマスターを一元管理しており、法令改正時などにおけるメンテナンスも簡単です。指でタップするだけでよく使う所見や処方を入力できる「ワンタッチセット入力」機能を搭載しています。

精神科病院向け 電子カルテLive(ライブ)

精神科病院での医療チームに必要な機能を備えた製品です。精神科医療に特有の行為や文章が中心となるカルテの記載に標準対応しています。診療後へのスタッフ間の情報共有もでき、風通しの良い医療をサポートしてくれるのです。

医療保護入院届など提出書類の文例や作成支援機能も搭載しているので、簡単・スピーディに完結できます。システム内の情報はSSLを使った暗号化により、プライバシー保護対策も万全です。

よくある質問

以下では、Medicom-HRf Hybrid Cloudのよくある質問をまとめています。

Medicom-HRf Hybrid Cloudのメリットとデメリットは?

Medicom-HRf Hybrid Cloudのメリットとデメリットは、次の通りです。

メリット

- レセプトのミスを防ぐ機能が充実しており、月末月初の残業を軽減

- カルテ入力や経過確認機能が簡単かつスピーディに操作できる

- 約170社の外部システムや機器と連携が可能

デメリット

- システムアップデートに時間がかかる

Medicom-HRf Hybrid Cloudのサポート体制は?

Medicom-HRf Hybrid Cloudでは、次の3つの運用サポートを利用できます。

・定期的なデータベースの更新

法令改正や点数・薬価の変更などがあった際には、随時最新の状態にアップデートしてくれます。複雑な操作は必要なく、常に最新の状態で業務が可能です。

・全国約120箇所のサポート拠点

全国各地にあるサポート拠点により、アフターサービスやメンテナンスを定期的に行ってくれます。施設によっては、より最適な提案もしつつ施設に寄り添ったサポートを提供してくれるのです。

・リモートサポート

クリニックのPCに直接接続して、遠隔サポートをしてくれます。内容の説明が難しいトラブル発生時にも、スムーズな問題解決が期待できるでしょう。

クラウドでも使える?

Medicom-HRf Hybrid Cloudは、オンプレミスとクラウドを融合させたハイブリット型電子カルテシステムです。通常時は、施設内サーバーを利用したオンプレミス型でスピーディにスタッフ同士の情報共有を行います。

万が一施設内サーバーの障害時には、クラウド上のアプリケーションに切り替えが可能です。通信環境に影響することなく患者様へ安定したサービスを提供でき、スタッフも扱いやすい製品となっています。

その他のおすすめ電子カルテ

Medicom-HRf Hybrid Cloudのようなクリニック向け電子カルテとしておすすめの製品は、次の3つです。

- ダイナミクス

- エムスリーデジカル

- BrainBoxCloud

より多くの電子カルテが知りたい方は【2024最新】電子カルテ徹底比較|選び方やおすすめメーカーまで でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

数多くの電子カルテを取り扱っているメディコムですが、その中でもMedicom-HRf Hybrid Cloudはクリニックでの運用に最適です。簡単で直感的な操作ができ、未経験や転職したてのスタッフでもスムーズに操作を覚えられます。

利用できる機能も豊富でありながら約170社の外部サービスと連携でき、自由なカスタマイズ性も魅力です。今回の記事を参考にしつつ、クリニックに最適な電子カルテを検討していきましょう。