眼科の開業成功ポイント|開業資金や年収、診療報酬などを解説

「眼科クリニック開業のために必要な費用を知りたい」

「開業後の年収や収支のイメージを持ちたい」

眼科クリニックの開業をお考えの先生は、開業後の生活がどうなるのかが気になるところでしょう。本記事では眼科クリニックを開業する際のポイントや注意点について解説しています。開業を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

- 「勤務医として働きながら膨大な準備や情報収集、情報の精査をするのは大変」

- 「そもそも何から手を付ければいいのかわからない」

- 「大きな決断となる医院開業。信頼できる企業にコンサルティングを依頼したい」

現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。

相談は無料です。コンサルティング会社を複数比較したい、開業準備や計画に対するアドバイスが欲しいなど、何でもお気軽にお問い合わせください。

特典資料「時期別!クリニック開業までのやることリスト全まとめ」もプレゼント中です。

目次

【はじめに】眼科開業では「治療範囲」を最初に決めよう|白内障手術を行うかどうか

眼科の開業を考える際、治療範囲を決めることが重要です。具体的には、「白内障・緑内障の手術を行うかどうか」によって医院運営の方針が大きく変わります。

目の水晶体を入れ替える白内障手術のためには、超音波白内障手術装置などの医療機器が必要になります。当然、手術部屋も確保する必要があり、その分土地代や内装代もかかってきます。施設規模にもよりますが、白内障手術に使う医療機器の有無で、2,000万~3,000万円の初期費用の差があります。

手術をすれば診療報酬が増え、結果的に医院の収入増加も期待できる一方で、初期投資がかさみ、キャッシュフローを圧迫することになります。治療範囲を決めることは、専門性を標榜していくか、地域のかかりつけ医として幅広い患者さん向けに診療を行うかという医院のスタイルを決めることに直結します。

眼科クリニック開業の今!眼科は本当に飽和状態なのか?

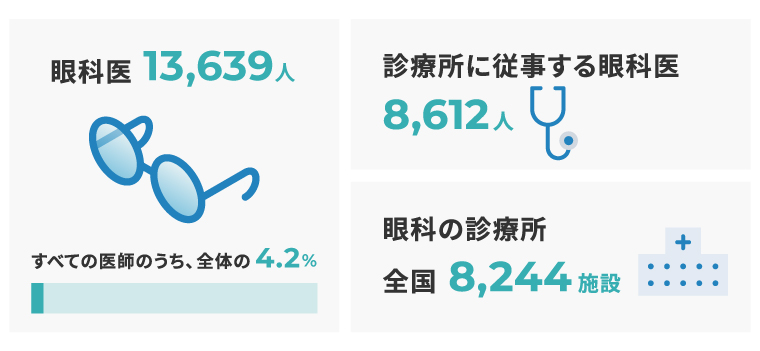

厚生労働省による調査『令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況』(※1)の結果、医療施設に従事するすべての医師(323,700人)のうち、眼科医は13,639人で全体の4.2%にあたります。

13,000人以上の眼科医のうち、60%以上にあたる8,612人が診療所に従事する眼科医です。眼科医のうち、半数以上が開業医ということになります。

また、厚生労働省の調査『令和2(2020)年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況』(※2)によると、眼科の診療所は全国に8,244施設あります。

診療所に従事する眼科医数と全国の眼科の診療所数がほぼ似たような数字であることから、ほとんどの眼科医が一人で診療所を経営していると推察できます。

同調査では、診療所に従事する眼科医8,612人のうち約78%の6,684人が眼科専門医資格を取得しているという結果です。眼科クリニック開業時には眼科専門医資格を取得しておくことで、専門性のアピールや競合との差別化につながります。

眼科は飽和状態だから開業はやめた方がいいって本当?

昨今、マスコミにおいて眼科医が飽和状態になっているという報道が目立ちます。しかし、結論から申し上げると、当社の見解としては、決して飽和状態ではなくまだまだ開業の余地はあると考えています。

根拠として、地方部では眼科数が不足している点が挙げられます。たしかに眼科数が全国1位の東京都では、人口1万人当たりの眼科施設数は0.85とある程度の数が存在しています。対して、青森などの地方では人口1万人当たりの眼科施設数が0.46と東京の60%程度となっています。そのため、地方ではまだ眼科クリニックが不足している状況と言えるでしょう。

そもそもの人出が不足している地方の開業はもちろん、首都圏でもマーケティングを効果的に実施できれば、まだまだ集患の余地はあるでしょう。

眼科クリニックの開業資金はどれくらい?自己資金はいくら準備すればいいの?

眼科クリニックを開業する上で、「資金はどれくらい準備すべきか」「自己資金は多いほうがよいのか」など、資金面で不安に思う方は多いのではないでしょうか。

眼科クリニックの開業に必要とされる資金の目安は以下を参考にしてみてください。

| 土地、建物の購入費 | 約3,000万円~ |

|---|---|

| 医療機器などの設備購入費 | 約2,000万円~4,000万円 |

土地を購入して戸建てを建てるのかテナントに入るのか、開業エリアが駅前なのか郊外なのかなど、開業形態や開業エリアによって必要な資金額は変わってきます。

上記した購入費以外にも、人件費や薬剤費、広告宣伝費といった運転資金の用意も検討しなければなりません。

では一体、開業資金を準備する上で、自己資金はいくらあると安心なのかを知りたいところですよね。本項では、眼科クリニックを開業するのに必要な自己資金についてや、開業資金の調達方法とポイントをお伝えしていきます。

自己資金はいくらくらい準備すればいいの?

開業資金総額すべてを自己資金でまかなう必要はありません。開業する際は、銀行などの金融機関から融資を受けるのが一般的だからです。

ただ、開業後は借入金の返済や利息の支払いが始まりますし、当面の運転資金の確保も必要です。そのため、開業資金総額の2割程度は自己資金で準備しておくのが望ましいでしょう。

しかし、まとまった自己資金の準備が難しいからといって開業できないわけではありません。無理な借入はリスクが大きいため、資金面で不安な場合は一度専門のコンサルタントに相談してみるのもおすすめです。

また資金調達の方法は融資を受けることだけではありません。次項では、具体的な資金調達の方法とそのポイントについて説明していきます。

開業資金の資金調達方法とポイント

開業資金を調達する際、金融機関から融資を受けることがほとんどです。選択肢となる機関は以下の4種類が挙げられます。

- 日本政策金融公庫

- 民間金融機関

- リース会社

- 医師信用組合

それぞれの機関によって、融資限度額や融資期間、金利は変わってきます。担保や連帯保証人の有無、与信審査の基準や条件なども違いがあるため、各機関の特長を把握した上で選ぶようにしてください。

融資以外で開業資金を調達したいのなら、政府機関や地方自治体が提供する補助金や助成金を活用するのもよいでしょう。

上記以外の手段で自己資金を増やしたい場合、下記のような方法も考えられます。

- 自分の貯蓄を増やしてその中から資金を捻出する

- 家族や親族などに援助してもらう

家族や親族などの援助を受ける場合、金額によっては贈与とみなされ課税されてしまうため気をつけてください。

眼科クリニック開業で必要な設備資金について

眼科クリニックに必要な設備資金は以下になります。

- 土地・建物の購入費

- 物件を借りる際の保証金

- 医療機器・診察用具購入費

- 眼科用医薬品購入費

- 電子カルテ・レセコン導入費

- オンライン予約システムなどの導入費

眼科クリニックでは眼圧計や眼底カメラ、静的視野計、スリットランプなど、最低限診察に必要な医療機器を揃える必要があります。眼科の医療機器は高額になりやすく、手術に対応したい場合はより資金が必要です。例えば、白内障手術用レンズ、手術用顕微鏡、手術用レーザーなどの手術用具を揃える必要があります。その他点眼薬、結膜下注射針といった眼科用医薬品も必要です。

手術に対応するか、対応する場合はどんな手術を行うかによって、必要なスペースや機器は変わります。経営方針や予算を考えて計画的な設備投資を行いましょう。

眼科クリニック開業で必要な運転資金について

次に、必要な運転資金について解説します。

- 従業員への給与や福利厚生費

- 家賃

- 薬剤費

- 広告宣伝費

- 医師会会費など

眼科のレセプト点数は1件あたり平均1,016点と、内科の平均レセプト点数より低い傾向です。高齢者の増加により、今後も診療報酬の点数は下がっていくと言われています。眼科では高齢者の患者さんが多いため、影響を受ける可能性があるでしょう。

眼科クリニックでは初診の患者さんが多く、患者ひとりの単価は高くなる傾向にあります。しかし、経営を安定させるためには、花粉症やコンタクトレンズ処方のための視力検査など患者さんのリピート率をあげることも重要です。

クリニックの開業資金については【診療科目別】クリニック開業資金はどれくらい?自己資金の必要額まででも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

眼科クリニック開業のメリット・デメリット

ここからは、眼科クリニックを開業するメリットとデメリットを紹介していきます。

眼科クリニック開業のメリット

眼科クリニック開業のメリットは下記の通りです。

- 勤務医時代よりも年収が大幅に増える可能性がある

- 自分のペースで働き方をコントロールできる

- 理想の医療スタイルが追求できる

それぞれ詳しく紹介していきます。

勤務医時代よりも年収が大幅に増える可能性がある

眼科クリニックを開業することによるメリット一つ目は、年収が勤務医時代に比べて大幅に増える可能性がある点です。平均年収を比較してみましょう。まず、眼科の勤務医の平均年収1,078万円というデータが出ています。対して、開業医の平均年収は3,200万円と言われています。

平均年収で見ると開業医の方が収入面は大幅に上回っていることがわかります。収入の幅はどうでしょうか。開業医の収入幅は1,500万円~5,000万円と言われています。こちらも勤務医に比べると大幅に上回っています。

自分のペースで働き方をコントロールできる

クリニック開業の二つ目のメリットは、働き方をある程度自分の裁量でコントロールできるようになる点です。診療時間は、自分で決定できる、医院の拡大に伴い別の医師を採用することでその時間は他の業務や学会参加が可能になるなど、自分の意思である程度働き方をコントロールできます。ただし特に開業当初など、医院が軌道に乗るまでは慣れない事務作業や集患対策業務をすべて自分で行う必要がある、代診など代わりがいないので休めないなど勤務位時代以上にハードワークをすることになる場合も多いです。単に楽になりたいという軽い気持ちで開業を決断するのは危険なので、やめておきましょう。

理想の医療スタイルが追求できる

眼科クリニック開業のメリット3つめは、自分の裁量で医療スタイルを決定できるという点があります。勤務医時代は、人によりますが診療スタイルはある程度、病院の方針や指示に従って決めていたかと思います。なかなかやりたいことができないといったストレスを感じていた方も多いのではないでしょうか。クリニックを開業すると診療スタイルは自分で決められるようになるので、理想の医療スタイルを追及していくことが可能になります。

眼科クリニック開業のデメリット

眼科クリニック開業のデメリットは下記の通りです。

- 開業時の資金負担が発生する

- 経営・収入が不安定になる可能性がある

- 勤務医時代以上の長時間労働になる可能性がある

開業時の資金負担が発生する

クリニック開業時にはそれなりの費用がかかります。融資も行いますが、ある程度は自己資金から出資することになる点は覚悟しておきましょう。眼科の場合は自己資金ゼロでも開業できる場合がありますが、目安としては800万円~1,600万円ほど必要とされています。

経営・収入が不安定になる可能性がある

クリニック開業のデメリット二つ目は、経営・収入が不安定になるリスクがある点です。集患などに失敗し、想定より患者数が下回ってしまうと資金繰りが厳しくなり最悪倒産のリスクも発生します。また、スタッフの定着率などが下がり人出不足により診療日を減らさざるを得ないといったリスクもあります

勤務医時代以上の長時間労働になる可能性がある

クリニック開業のデメリット三つめは、勤務医時代以上の長時間労働になる可能性がある点です。クリニックを開業すると、診療などの医療行為以外にも、経営、集患、経理など多岐にわたる業務を行う必要があります。また、自分が最終責任者でもあるため、妥協した仕事も許されません。結果的に、特に立ち上げ当初は勤務医時代以上の長時間労働となる場合も多く、心身ともに大変だということは覚悟しておきましょう。

眼科クリニック開業成功した場合の収支・年収・働き方のイメージ

眼科クリニックの開業に成功したとして、あらかじめ収支の内訳や見込みの年収を知っておきたいですよね。ほかの診療クリニックや勤務医と比べ、開業医は儲かるのかも気になるのではないでしょうか。

厚生労働省の調査『第23回医療経済実態調査(医療機関等調査)』(※3)をもとに、眼科を診療科目とする個人診療所の収支と年収を計算しました。

| 収益 | |

|---|---|

| 医業収益 | 約9,800万円 |

| 介護収益 | 0万円 |

| 経費 | |

| 人件費 | 約2,540万円 |

| 医薬品費 | 約840万円 |

| その他 | 約3,370万円 |

| 個人の眼科クリニック収入(収益-経費)=約3,050万円 | |

眼科開業医の年収は約3,050万円と、眼科勤務医の年収と比べて約3倍になっています。これはコンタクトレンズの処方やレーシック手術、ICL手術をはじめとした自由診療を行っている医院が多いことが理由としてあげられます。

自由診療の項目を他に挙げると、フェイキック手術、近視サプリメント投与などがあります。コンタクトレンズの処方は多くの眼科で行われており、それだけで差別化することは難しいですが、医院の収入をあげるという観点では有効です。

眼科クリニック開業医の働き方は、ワークライフバランスがとりやすいと言われています。眼科の手術は医師ひとりで行えるものが多く、手術時間も短時間なので、仕事とプライベートを両立しやすい点が魅力です。

眼科クリニックの開業を成功させるためのコツは、次項で解説していきます。同時に気をつけたいポイントもお伝えしますので、参考にしてみてください。

出典:※3 厚生労働省『第23回医療経済実態調査(医療機関等調査)』(2021年調査)

眼科クリニックの開業を成功させるためのポイント・注意点

眼科クリニックの開業を成功させるために、以下6つのポイントを重視することをおすすめします。

- 経営方針を決める

- 人員計画

- 住宅地エリアに開業する

- バリアフリー設計が必須

- メガネ店と連携を図る

- 眼科特有の施設基準を確認しておく

それでは、上記のポイントについて詳しく説明していきます。

経営方針を決める

眼科クリニックの開業を成功させるためには、特色を打ち出し他院との差別化を図る必要があります。開業予定地域のニーズを調査し、経営方針を決めましょう。都市部など若い患者さんが多い地域ではコンタクトレンズ処方に特化する、高齢者が多い地域では緑内障や白内障の治療に特化するなど地域のニーズにあわせた診療ができると経営が成功しやすくなるでしょう。以下は眼科クリニックの経営方針の例になります。

- 総合病院や専門クリニックと連携する

- コンタクトレンズ処方に特化する

- 円錐角膜治療に特化する

- 緑内障や白内障などの手術に特化する

- レーシックやICLなどの手術に特化する

- 子どもの視力矯正や病気に特化する

人員計画

ロービジョン外来の実施を行う場合は視能訓練士(ORT)の採用を検討する必要があります。また、視能訓練士と連携することで回転率をあげ、より多くの患者さんを診ることができます。地域によっては採用に苦労する場合もあるため、知り合いの紹介で採用をする場合もあります。クリニックの診療方針やコンセプトにあわせて採用するか否かを考慮しましょう。

住宅地エリアに開業する

眼科クリニックの開業地は、幅広い年齢層の患者さんを集患できるファミリー層が多い住宅地エリアが望ましいでしょう。プールの授業で子どもたちがかかりやすい結膜炎や、高齢者に多い白内障、メガネやコンタクトといった視力矯正器具の処方など、年齢を問わず老若男女をターゲットにできるのが眼科の特長です。

住宅地エリアの中でも、若年層の家族よりも中高齢者が多い地域を選んだほうがよいでしょう。なぜなら、白内障や緑内障などの症状は中高年齢者の罹患が多く、継続的な通院が必要だからです。継続的な来院が見込める患者さんを呼び込むためにも、地域住民に関する市場調査や年齢分布の調査をした上で開業地を選ぶようにしてください。

バリアフリー設計が必須

眼科では目の疾患を持つ方が来院されるのはもちろん、高齢者も多いためバリアフリーは必須です。動線が確保できるよう各室のレイアウトに配慮する必要があります。眼科クリニックの設計は検査室を中心に動線を作る必要があるため、経験のある設計士に依頼するのがおすすめです。また、クリニック内掲示物の字の大きさや照明の位置、強さまで配慮するとよいでしょう。

メガネ店と連携を図る

もし開業地の近隣にメガネ店があるのなら、連携が可能か打診してみてください。眼科クリニックにとって、視力検査やメガネ・コンタクトの処方も大事な収益の一部です。

きちんと眼科で検査してからメガネを購入したいと考える患者さんは多く、特に小さい子どもを持つ親はメガネを作る際に慎重になる方が多いです。近場のメガネ店と連携ができれば、メガネやコンタクトの購入を考えている患者さんの来院が多く見込めるでしょう。

眼科特有の施設基準を確認しておく

眼科特有の施設基準として「コンタクトレンズ検査料」や「ロービジョン検査判断料」があります。必ずしも必要なわけではなく、クリニックの診療方針によっては不要な場合もあります。

コンタクトレンズ検査料

コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者さんに、眼科学的検査を行った場合に算定できる診療報酬です。(1)から(4)の区分に分かれており、コンタクトレンズを処方する医療機関は届出が必要な施設基準です。眼科クリニックを開業する場合、開業時に届出を行っても受理されません。開業から3ヶ月間の実績をもとに区分を判断します。

ロービジョン検査判断料

患者さんの保有視機能に対する評価や、適切な視覚的補助具の選定、ロービジョンケアに関わる連携を評価する月1回算定できる診療報酬です。通常の眼鏡やコンタクトなどでは見え方の改善が難しいロービジョンの方に対してケアを行うことができるクリニックは多くないため、他院と差別化を図ることができます。

眼科クリニック開業までのスケジュール・必要な準備とは?

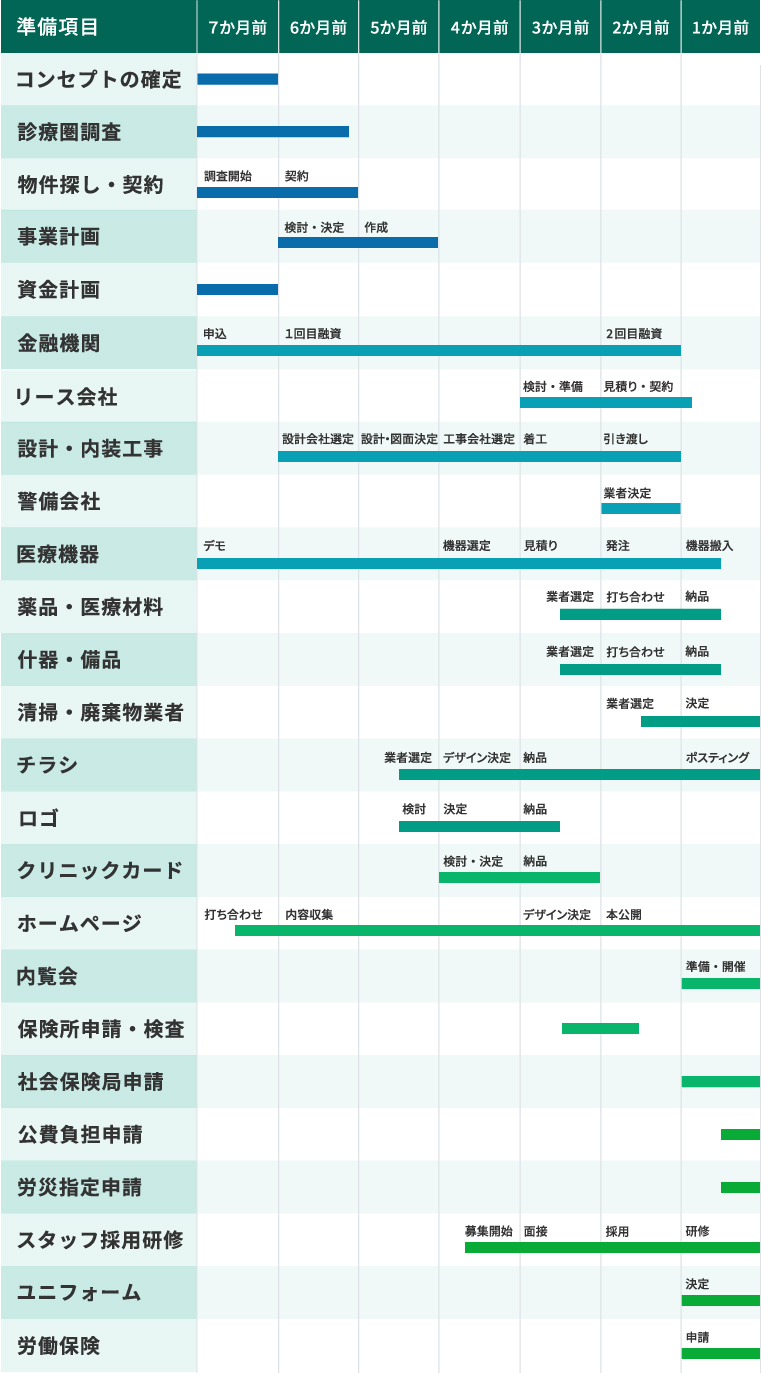

眼科クリニック開業までのスケジュール例は下記の通りです。

クリニック開業については【成功へ導く】クリニック開業ロードマップ|成功に大切なポイントとはでも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

眼科クリニック開業までに必要な準備とは?

眼科クリニック開業までに必要な準備は大きく分類すると下記の通りです。

- 開業資金の準備

- 物件選定

- 内装設計・工事

- 医療機器や各種備品・設備の導入

- 人材の採用

- 集患・マーケティング

それぞれ詳しく解説していきます。

開業資金の準備

眼科クリニックの開業準備として、まず初めに考えることは資金の準備です。開業資金は自己資金+融資でまかなうケースがほとんどです。前述の通り、眼科の場合、自己資金はゼロでも開業することは可能ですが800万円~1,600万円用意することが多いです。

眼科の場合、トータルの開業資金の相場は5,000万円~7,500万円ほどになります。

立地・物件選定

続いて、眼科クリニックに必要な開業準備として、立地と物件の選定を行いましょう。立地はクリニック経営において最重要です。立地の良し悪しで集患の難易度が大きく変わります。慎重な選定を行いましょう。物件に関しては、一般的なテナントに入る、クリニックモールに入る、ゼロから建築するといった選択肢があります。どの方法も一長一短ありますが、自院のコンセプトに合った物件選択することがポイントです。

内装設計・工事

立地物件が決まったら続いては、内装設計・工事を進めていきましょう。内装設計工事のポイントとして、コンセプトに合った設計を行うことはもちろんですが、業者選びも大切になってきます。以下のポイントを参考に内装業者を選ぶようにしましょう。

- クリニックの施工実績が豊富かどうかをチェックする

- 担当者の傾聴力や相性をチェック

- 必ず複数の業者に見積りを依頼する

また、手術を行う場合はクリニック面積が50坪ほど必要になります。どのような診療を行うのか方針をしっかり定めたうえで必要となるスペースを算出しましょう。先述したように眼科クリニックではバリアフリーも重要です。車椅子の患者さんも多く来院されるため、動線や各室の配置などを考慮しましょう。

医療機器や各種備品・設備の導入

内装工事と並行して、医療機器や診療材料、レジ、家具など各種備品・設備の導入も進めていきましょう。ポイントとして、特に医療機器は過剰装備にならないようにすることが大切です。最新の高額な医療機器を選びたくなる気持ちもわかりますが、開業初期は資金面が不安定なので、経費をできるだけ抑えるようにしましょう。

人材の採用

クリニックで働くスタッフの採用も進めていきましょう。オープニングスタッフですと、条件にもよりますが看護師や医療事務は非常に募集が集まりやすいです。視能訓練士もそれなりに応募があるでしょう。ある程度要件を絞り、クリニックにマッチした人材を採用しましょう。 一方で、開業後の職員募集は条件にもよりますが非常に集まりづらいです。採用費も高騰しているので、スタッフの採用・定着が経営上最大の課題になっているクリニックも多いです。スタッフにできるだけ定着してもらえるように働きやすい環境を整えましょう。

集患・マーケティング

眼科クリニックは競合が多く、他院と差別化を図る特色を打ち出すのが重要です。コンタクトやレーシック手術などに特化したクリニックの場合、大半の患者さんがインターネットで情報収集を行います。クリニックのホームページ制作やSEO・MEO対策が重要になるでしょう。子どもの目の病気や視力矯正に特化する場合は、インターネットの情報の他、地域の口コミも重要視されます。高齢者向けにはポスティングや新聞折込、口コミが有効です。どんなターゲットに訴求したいか考えて集患・マーケティングを行いましょう。

まとめ

本記事では、眼科クリニック開業を成功させるポイントについてお伝えしました。眼科クリニックの開業成功ポイントは以下の6点です。

- 経営方針を決める

- 人員計画

- 住宅地エリアに開業する

- バリアフリー設計が必須

- メガネ店と連携を図る

- 眼科特有の施設基準を確認しておく

眼科クリニックを開業する際、開業資金総額のうち約2割を自己資金で準備しておくのが目安と言われています。

金融機関からの借入や助成金、補助金の利用など、自身に合った方法で資金調達を行ってください。

- 「勤務医として働きながら膨大な準備や情報収集、情報の精査をするのは大変」

- 「そもそも何から手を付ければいいのかわからない」

- 「大きな決断となる医院開業。信頼できる企業にコンサルティングを依頼したい」

現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。

相談は無料です。コンサルティング会社を複数比較したい、開業準備や計画に対するアドバイスが欲しいなど、何でもお気軽にお問い合わせください。

特典資料「時期別!クリニック開業までのやることリスト全まとめ」もプレゼント中です。