透析クリニックの開業成功ポイント|開業資金やスケジュールも徹底解説

透析患者数は年々増加傾向にあり、2025年には約50万人に達すると予測されています。

透析クリニック開業は、初期費用や固定費が高額になるため、十分な資金計画を立てることが大切です。また、患者数の確保や地域との連携など、成功させるためのポイントを押さえておく必要があります。

「どのように透析クリニックの開業を進めれば良いの?」

「透析クリニックを開業するためには、どのくらいの資金が必要?」

こうした悩みに応えるため、本記事では、透析クリニック開業に必要な資金や収支、成功させるためのポイント、スケジュールなどについて解説します。透析クリニック開業を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

- 「勤務医として働きながら膨大な準備や情報収集、情報の精査をするのは大変」

- 「そもそも何から手を付ければいいのかわからない」

- 「大きな決断となる医院開業。信頼できる企業にコンサルティングを依頼したい」

現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。

相談は無料です。コンサルティング会社を複数比較したい、開業準備や計画に対するアドバイスが欲しいなど、何でもお気軽にお問い合わせください。

特典資料「時期別!クリニック開業までのやることリスト全まとめ」もプレゼント中です。

目次

【はじめに】透析クリニック開業の今!市場動向を紹介

透析患者数はゆるやかに増加を続けていますが、近い将来、患者数が減少に転じると考えられています。一方で、診療報酬は増額の動きもあるため、集客が見込めるのであれば、まだまだ参入の余地はあるといえるでしょう。

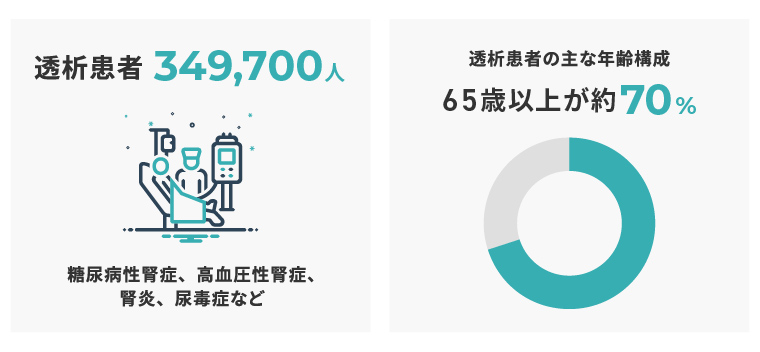

日本透析医学会によると、2021年12月末時点での透析患者数は349,700人でした。主な疾患は、糖尿病性腎症、高血圧性腎症、腎炎、尿毒症などです。透析患者の主な年齢構成は、65歳以上が約70%を占めており、高齢化が進んでいます。

後述しますが、透析クリニック開業には大きな初期費用が必要になります。患者数の確保や地域との連携など、十分な収益を得られると判断した場合は、開業を検討すると良いでしょう。

出典:日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況(2018 年 12 月 31 日現在)」

透析クリニックの開業資金はどれくらい?自己資金はいくら準備すればいいの?

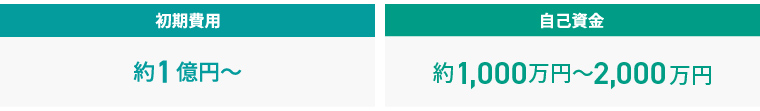

透析クリニックの開業資金にはどのくらいの費用が必要になるか確認していきましょう。透析クリニックの開業には、戸建てではなくビルのテナント診療所の場合でも、約1億円ほどの初期費用が必要といわれています。

透析用のベッドや透析の装置を設置するスペースを確保するため、他の診療所に比べて大がかりな工事が必要です。加えて、透析用超純水装置や検査機器、勾配配管等の透析内科特有の工事も行うことによりさらに費用が掛かります。

自己資金はいくらくらい準備すればいいの?

開業時の自己資金はどのくらい準備しておくべきでしょうか。他の診療科に比べて初期費用が高額になるため、それに見合うだけの自己資金は用意しておくべきです。

初期費用が1億円かかるとすると、1,000万円~2,000万円程度準備しておくことが望ましいでしょう。初期費用のすべてを自己資金でまかなうのではなく、融資等による資金調達で準備します。自己資金がなくても融資を受けられる場合もありますが、開業への積極的でないとの印象を与えてしまうこともあります。ある程度の自己資金を用意して、適切な事業計画を立てる必要があるのです。

開業資金の資金調達方法とポイント

開業時の資金調達では金融機関などへ事業計画を提出し、審査を受けたうえでお金を借りることができます。代表的な融資は下記の機関のものです。

- 日本政策金融公庫

- 民間金融機関

- リース会社

- 医師信用組合

日本政策金融公庫の場合は、開業資金の10%は自己資金を用意する必要があるなど、ある程度の条件はありますが個人でも借りられることが特徴です。民間の金融機関の場合は、クリニック開業用の融資プランを用意している場合があり、条件は様々ですが融資を受けられるまでの審査スピードが速いことが魅力でしょう。

資金調達が上手くいくかどうかを分けるのは事業計画書です。金融機関が融資を行う際には、必要な金額の内訳や整合性、事業の継続性、競合との差別化やその地域で開業する理由などをしっかりチェックしています。

事業計画やコンセプトの精度によって融資率は変わり、内装施工や設備投資の見積もりなど必要な費用の算出にも手間がかかります。確実に融資を受けたいのであれば、プロのサポートを受けるのもおすすめです。

クリニックの開業資金については【診療科目別】クリニック開業資金はどれくらい?自己資金の必要額まででも詳しく解説しています。ぜひ参考にして見て下さい。

透析クリニック開業成功した場合の収支・年収・働き方のイメージ

それでは、透析クリニックの開業が成功した場合に、収支や働き方はどのようになるのでしょうか。透析クリニックの収入は、「患者数×単価×透析回数」によって決まります。回数は症状の重症度によって異なりますが、一般的には週3回、月12回が通院回数の目安となります。

透析内科に勤務する医師の平均年収は1,500万円~1,600万円程度、開業医の平均年収は2,000万円と言われています。勤務医の中でも透析管理ができる透析専門医かつシャント手術(人工血管形成)ができる医師の年収はさらに高くなります。開業医の場合は年収4,000万円ほどに上る場合もありますが、高額の初期費用を毎月返済する必要があり、少しでも集客が悪くなると途端に経営難に陥ってしまう可能性があります。

働き方については、夜間透析を行わない場合は、夜勤も少なく、クリニックによっては土日も休みにできるなど、比較的落ち着いて働ける診療科と言えます。

透析クリニックの開業を成功させるためのポイント・注意点

ここでは、透析クリニックの開業を成功させるためのポイント・注意点を解説します。

診療圏調査を行う

1つ目は、診療圏調査を行うことです。診療圏調査とは、開業予定地が有望であるかどうかの立地調査のことを言います。開業を考えているエリアにおいて、自分のクリニックへの来院が予想される人口と受療率を元に診療圏内の総患者数を算出し、競合のクリニックと按分して来院患者数を予測します。

2021年以降透析患者は減少傾向に入るとも言われているため、こうした調査を事前に行い、ある程度の患者数の減少も見込んでおくべきでしょう。それでも新規獲得が見込めるエリアであれば開業に踏み切ることができます。

診療圏分析ツールについては診療圏分析ツールおすすめ8選|メリットや選定時のポイントを紹介でも詳しく解説しています。ぜひ参考にして見て下さい。

通院に便利な立地

2つ目は、通院に便利な立地に開業することです。透析患者は週3回、月12回程度クリニックに通う必要があります。日常的に通う場所のため、駅から近い、アクセスが良い場所を選ぶことが重要です。アクセスが良い場所は賃料や土地代が高くなる可能性もあるため、経営とのバランスを考えて開業する立地を決めていきましょう。

周辺病院との連携

3つ目に、周辺病院との適切な連携が見込まれることも重要です。透析クリニックを開業する際に、周辺病院と必要に応じて患者を紹介してもらえるよう連携を図っておくことをおすすめします。こうした連携をしておくと、クリニックでは対応できない患者の治療を大きな病院に依頼できるなど、患者側にとってもメリットがあるだけではなく、相互に患者を送りあうことで収支にも大きく影響するのです。

地域との連携

また、地域との連携も重要です。透析が必要な患者は高齢化が進んでいます。コロナの影響もあり、在宅透析を必要とする人はさらに増えていくことが予想されるでしょう。透析クリニックを開業するときは、周辺の病院に加え、地域の介護施設や介護サービス、ケアマネジャーと連携しておくことで、地域一体となってよりよい医療の提供が可能です。こうした連携が見込めると患者様も安心してクリニックに通うことができるでしょう。

開業資金の相見積もりを取る

最後に、経営難に陥らないために開業時点で相見積もりを取っておくことをおすすめします。

透析クリニックは他の診療科に比べても透析用のベッドなどの確保や各種透析機器の設置に多くの費用がかかります。クリニックの土地や建物、機器のリースやメンテナンスについて、1社だけではなく複数社から見積を提示してもらいましょう。開業に良い場所から探してしまうと、ハウスメーカーが主導した結果高額な初期費用が掛かってしまった事例もあるようです。何を目的に、どんな層をターゲットに開業するのかのコンセプトをしっかり立てたうえで、コンセプトに合うかを厳密に見極められるよう相見積もりをおすすめします。

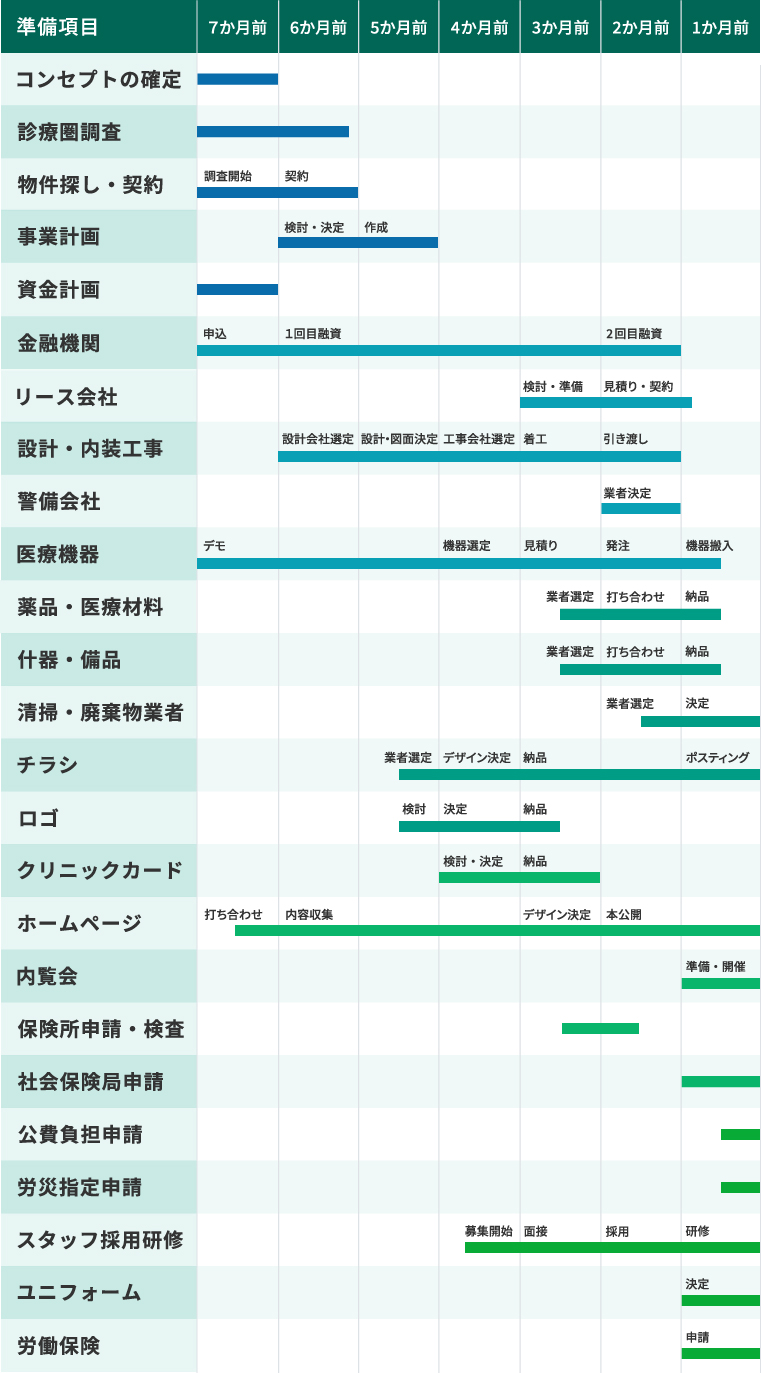

透析クリニック開業までのスケジュール

クリニック開業までの流れについては【成功へ導く】クリニック開業ロードマップ|成功に大切なポイントとはでも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

医療機関のホームページ作成はセカンドラボにお任せ!

クリニックの開業にあたり、コンセプトや事業計画策定、資金調達、内装工事など対応すべきことは多岐にわたります。開業半年前を目途に、クリニックのホームぺージも用意する必要があります。セカンドラボでは医療機関向けホームぺージ・採用サイト作成事業も行っているので、ご不明な点があればお申し付けください。

最近は、「開業プレサイト(プレオープンサイト)」という形で、新規開業に先駆けて、地域の皆様にクリニックを認知してもらうサイトを作るケースも見られます。開業前にコンテンツ記事の執筆を一定数行えば、開業直後からウェブ経由の新規患者さまを獲得することも十分実現できます。

サイトが完成しない段階でホームぺージを公開し、不完全な部分は開業までに少しずつ仕上げていくイメージです。ホームぺージは公開してから検索エンジン上に掲載されるまで一定の時間がかかるので、不完全でもまず公開することは理に適っているといえます。

まとめ

透析クリニック開業に必要な資金や収支、成功させるためのポイント、スケジュールなどについて解説しました。

透析クリニック開業には、初期費用や固定費が高額になるため、十分な資金計画を立てることが大切です。また、患者数の確保や地域との連携など、成功させるためのポイントを押さえておく必要があります。決して簡単ではありませんが、成功すれば安定した収入を得ることができます。本記事を参考に、透析クリニック開業への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

クリニック開業関連コンテンツ一覧

- 「勤務医として働きながら膨大な準備や情報収集、情報の精査をするのは大変」

- 「そもそも何から手を付ければいいのかわからない」

- 「大きな決断となる医院開業。信頼できる企業にコンサルティングを依頼したい」

現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。

相談は無料です。コンサルティング会社を複数比較したい、開業準備や計画に対するアドバイスが欲しいなど、何でもお気軽にお問い合わせください。

特典資料「時期別!クリニック開業までのやることリスト全まとめ」もプレゼント中です。